Etruschi, il popolo misterioso che dominò l’Italia prima di Roma

Introduzione

Prima dell’ascesa di Roma e del suo impero, l’Italia centrale era dominata da una civiltà affascinante e misteriosa: quella degli Etruschi. Famosi per le loro necropoli monumentali, le raffinate arti figurative, le complesse strutture urbane e un sistema religioso profondamente simbolico, gli Etruschi furono un popolo fondamentale nella storia antica della penisola. Il loro dominio si estendeva dalla Toscana all’Umbria, fino alla Campania, in una regione che i Romani avrebbero poi chiamato Etruria. Eppure, nonostante l’importanza e l’eredità che hanno lasciato — e che Roma stessa ha assimilato e rielaborato — gli Etruschi restano avvolti da un alone di mistero: la loro lingua è solo parzialmente compresa, le loro origini sono ancora dibattute e molte delle loro pratiche sociali e religiose restano enigmatiche. Come scriveva lo storico romano Tito Livio: “La civiltà etrusca fu maestra di Roma in molte arti, ma lasciò dietro di sé un velo che solo il tempo potrà forse sollevare.” Questo articolo esplora in profondità la cultura, la storia, le città, la religione e l’eredità degli Etruschi, cercando di ricostruire il ritratto di un popolo che ha plasmato l’Italia pre-romana e il Mediterraneo antico.

Le origini degli Etruschi: tra mito, archeologia e genetica

Da dove venivano gli Etruschi? Questa domanda ha appassionato storici, linguisti e archeologi per secoli. Tre le principali teorie: una tradizione antica, riferita da Erodoto, li voleva provenienti dalla Lidia, in Asia Minore, migrati via mare a causa di una carestia; un’altra teoria, sostenuta da Dionigi di Alicarnasso, li riteneva invece autoctoni, originari dell’Italia; una terza, più recente, ipotizzava contatti con i popoli del Mar Egeo. L’archeologia moderna ha aggiunto nuove evidenze: i materiali ceramici, le tecniche costruttive e le pratiche funerarie suggeriscono una cultura sviluppatasi localmente a partire dalla cultura villanoviana (IX-VIII secolo a.C.). A conferma di ciò, anche gli studi genetici degli ultimi anni (es. i progetti dell’Università di Firenze e del Max Planck Institute) hanno rivelato che la componente genetica etrusca è sostanzialmente affine a quella delle popolazioni italiche dell’età del bronzo. Tuttavia, la lingua etrusca, non indoeuropea, resta un mistero: nonostante centinaia di iscrizioni e l’alfabeto noto (derivato dal greco), il significato di molti termini resta ignoto. Come scrive l’etruscologo Massimo Pallottino: “Gli Etruschi sono nati qui, ma parlavano una lingua che ci sfugge. Sono familiari e stranieri allo stesso tempo.”

Città e urbanizzazione: il modello etrusco del vivere urbano

Gli Etruschi furono tra i primi in Italia a sviluppare un concetto avanzato di urbanizzazione. Le loro città, come Tarquinia, Cerveteri, Veio, Chiusi, Volterra, Populonia e Perugia, erano situate su alture facilmente difendibili e organizzate secondo un piano ortogonale. Ogni città era una vera e propria polis, dotata di mura, templi, vie pavimentate, zone residenziali e aree funerarie. L’organizzazione politica era probabilmente oligarchica: una classe aristocratica (i lucumoni) gestiva il potere, spesso con legami religiosi. Le città etrusche non formavano uno stato unitario, ma una federazione di dodici città-stato (dodecapoli), che si riunivano periodicamente per decisioni comuni, in luoghi sacri come il Fanum Voltumnae. Le tecniche edilizie erano avanzate: gli Etruschi utilizzavano archi, volte, canalizzazioni e sistemi fognari molto prima dei Romani. L’uso del tufo e l’abilità nella lavorazione della pietra sono visibili ancora oggi in monumenti come la Porta all’Arco di Volterra o la necropoli dei Monterozzi a Tarquinia. Come ha osservato l’archeologo Mauro Cristofani: “L’Etruria fu il primo laboratorio dell’urbanistica italiana: ciò che i Romani resero imperiale, gli Etruschi avevano già sperimentato su scala locale.”

Religione, divinazione e culto dei morti

La religione etrusca era profondamente simbolica, complessa e pervasiva nella vita quotidiana. Gli Etruschi credevano che il mondo fosse governato da un ordine cosmico, rivelato agli uomini da esseri divini attraverso segni, presagi e manifestazioni naturali. Da qui nasce l’arte della divinazione (disciplina etrusca), praticata da sacerdoti (haruspices) che interpretavano le viscere degli animali sacrificati, i fulmini e altri fenomeni celesti. Il libro sacro più importante era il “Libri Haruspicini”, tramandato — almeno in parte — ai Romani. Al centro del culto vi era Tinia (assimilabile a Giove), insieme a Uni (Giunone) e Menrva (Minerva), ma il pantheon comprendeva anche numi inferi come Vanth e Charun. L’oltretomba aveva un ruolo centrale: le tombe etrusche erano vere e proprie “case dei morti”, decorate con affreschi, suppellettili, urne cinerarie e oggetti personali. Le necropoli di Cerveteri e Tarquinia sono tra le più imponenti e meglio conservate, dichiarate Patrimonio UNESCO. Gli affreschi mostrano banchetti, danze, scene mitologiche e visioni ultraterrene. Come scrisse D.H. Lawrence: “Gli Etruschi avevano un senso della morte come parte della vita, un passaggio che non spaventava, ma si celebrava.”

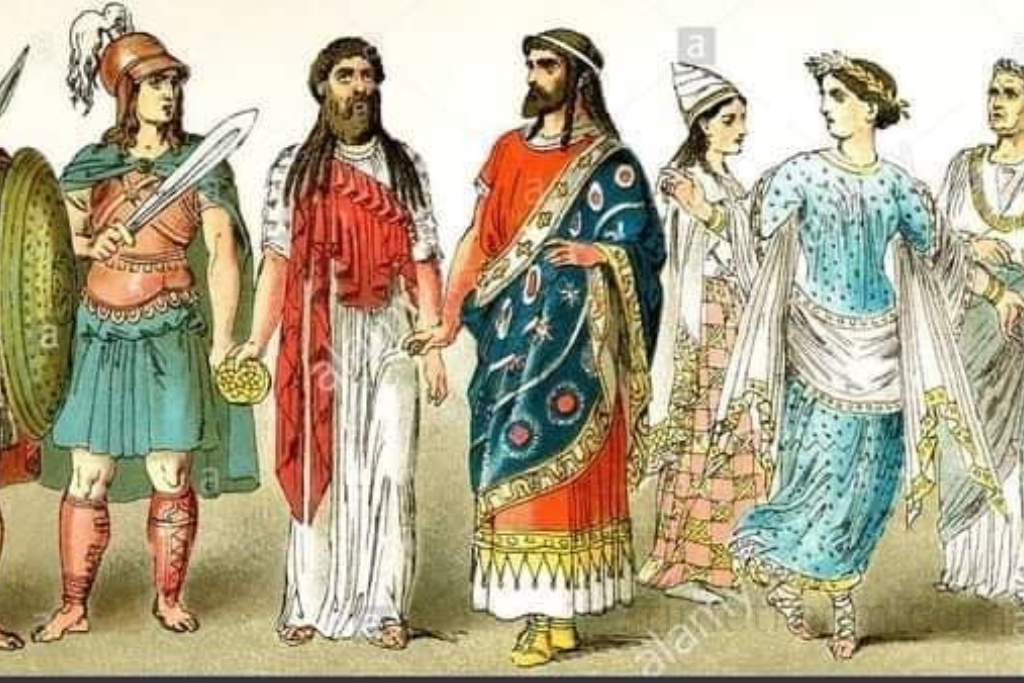

Arte e artigianato: eleganza e innovazione

L’arte etrusca riflette un gusto raffinato e una sensibilità estetica peculiare, influenzata ma non dominata dai modelli greci. Le tombe dipinte sono tra le prime testimonianze della pittura occidentale non muraria; i sarcofagi scolpiti con figure distese (es. il celebre “Sarcofago degli Sposi” di Cerveteri) mostrano una visione del mondo in cui l’identità personale e il rapporto uomo-donna erano centrali. Gli orafi etruschi erano celebri per la finezza delle tecniche, come la granulazione e la filigrana, visibili nei gioielli conservati nei musei di Villa Giulia e del Louvre. La ceramica bucchero, di colore nero lucido, era prodotta con una tecnica sofisticata di cottura riducente. Le sculture votive, le statue in bronzo (come il celebre “Arringatore”) e le decorazioni dei templi in terracotta policroma rivelano un’arte plastica energica, espressiva e comunicativa. L’artigianato etrusco non era solo estetico, ma anche funzionale: utensili, specchi, fibule, armi e carri erano diffusi e commerciati in tutto il Mediterraneo. Come sottolineava l’etruscologo Jean-Paul Thuillier: “Gli Etruschi hanno dato forma al gusto italico. Roma ne fu erede, ma mai davvero pari nella grazia.”

Contatti e influenza: Etruschi nel Mediterraneo

Benché localizzati in Italia, gli Etruschi furono protagonisti di una rete di contatti internazionali. I rapporti con i Greci (soprattutto le colonie della Magna Grecia), i Fenici, i Cartaginesi e i Celti permisero scambi non solo commerciali, ma anche culturali. Le navi etrusche solcavano il Tirreno, trasportando metalli (ferro, rame, stagno), vino, olio, ceramiche e oggetti artistici. In Sardegna, Corsica e nel sud della Francia sono stati rinvenuti oggetti etruschi. I contatti con i Greci furono ambivalenti: alleanze, ma anche scontri. Celebre è la Battaglia di Alalia (540 a.C.), in cui Etruschi e Cartaginesi sconfissero i Focei. I Greci chiamavano gli Etruschi “Tirreni”, da cui il nome Tirreno per il nostro mare. La cultura etrusca influenzò anche quella romana: i primi re di Roma, come Tarquinio Prisco e Tarquinio il Superbo, erano di origine etrusca. Molti elementi della religione romana, della simbologia del potere (il fascio, la sella curule, la toga), dell’architettura templare e delle cerimonie pubbliche derivano dagli Etruschi. Come scrisse lo storico Theodor Mommsen: “Senza Etruria, Roma non avrebbe avuto né forma né spirito.”

Declino e scomparsa: l’assorbimento nell’orbita romana

Il declino della civiltà etrusca fu progressivo e complesso. Già nel V secolo a.C. iniziò una fase di crisi: la pressione delle popolazioni galliche da nord, le rivalità interne tra città, la perdita dell’egemonia marittima e la crescente potenza di Roma contribuirono all’indebolimento dell’Etruria. Le guerre tra Roma e Veio (396 a.C.) segnano l’inizio della fine: con la conquista romana della città, uno dei pilastri della civiltà etrusca crollò. Nei secoli successivi, Roma continuò l’assimilazione delle città etrusche, che vennero prima federate, poi romanizzate. Le élite locali adottarono la lingua e i costumi romani, e già in epoca imperiale la lingua etrusca era scomparsa dalla vita pubblica. Tuttavia, molte famiglie patrizie romane (come i Claudia, i Maecenas) vantavano origini etrusche. L’eredità etrusca sopravvisse nelle pratiche religiose, nei rituali augurali e nell’iconografia. Come afferma l’archeologo Mario Torelli: “Gli Etruschi non sono scomparsi: sono stati assorbiti e riplasmati nella civiltà romana, come sangue nella linfa.”

Conclusione

Gli Etruschi non sono un enigma da risolvere, ma una voce da ascoltare. La loro storia ci ricorda che la civiltà non è solo fatta di imperi e conquiste, ma anche di cultura, arte, spiritualità e relazioni. Se Roma fu la potenza, Etruria fu la mente sensibile che la precedette. I loro resti, sepolti nelle necropoli, conservati nei musei o incisi su pietre dimenticate, ci parlano ancora oggi. Riscoprire gli Etruschi significa tornare alle radici più profonde dell’identità italiana e mediterranea. Come scrisse lo storico Massimo Pallottino: “L’Italia ha due cuori: uno romano, l’altro etrusco. E solo ascoltandoli entrambi potrà capirsi davvero.”