Giulio Cesare: stratega e riformatore che cambiò la storia di Roma

Introduzione

Giulio Cesare è una delle figure più emblematiche dell’antichità, un uomo il cui nome è divenuto sinonimo di potere, ambizione e cambiamento. Nato in una Roma instabile e lacerata da conflitti interni, Cesare emerse come generale brillante, politico astuto e riformatore visionario. La sua vita segnò il passaggio cruciale dalla Repubblica all’Impero, in un periodo in cui le istituzioni tradizionali si rivelavano sempre più inadeguate a governare un dominio in espansione. La sua morte, violenta e drammatica, divenne il simbolo dell’inizio di una nuova epoca. Come scrisse Plutarco: “Cesare non fu solo un uomo, fu un’epoca.” Questo blog esplora le molteplici sfaccettature della sua figura: il condottiero, il legislatore, il tribuno del popolo e il sovvertitore dell’ordine costituito.

Le origini e l’ascesa politica

Gaio Giulio Cesare nacque nel 100 a.C. in una delle più antiche famiglie patrizie, i Julian, che si vantavano di discendere da Iulo, figlio di Enea. Tuttavia, al momento della sua nascita, la sua famiglia era economicamente modesta e politicamente marginale. Il giovane Cesare si distinse fin da subito per la sua ambizione e intelligenza, sostenendo la fazione dei populares contro gli optimates. Sopravvissuto alla repressione di Silla, Cesare iniziò la sua carriera come avvocato e oratore, guadagnandosi fama per le sue arringhe infiammate. Fu questore, edile, pretore, e infine proconsole. La sua alleanza con Crasso e Pompeo nel Primo Triumvirato gli permise di ottenere il consolato nel 59 a.C. e successivamente il governo della Gallia. Come dichiarò Svetonio: “Cesare aveva il genio del comando e il cuore del popolo.” La sua ascesa fu rapida, ma costruita su una strategia precisa: guadagnarsi il favore delle masse e usarlo come leva contro l’aristocrazia senatoria.

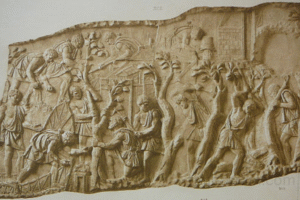

Le campagne galliche: un capolavoro di strategia militare

Tra il 58 e il 50 a.C., Cesare condusse una serie di campagne militari in Gallia che non solo ampliarono enormemente i confini romani, ma ne consolidarono il prestigio personale. Conquistò intere tribù galliche, sottomise Vercingetorige e portò sotto il dominio romano territori che oggi comprendono Francia, Belgio e parte della Germania. Le sue azioni furono documentate nel De Bello Gallico, un’opera che non solo descrive le sue imprese, ma funge da strumento propagandistico. Cesare impiegò tattiche brillanti come il rapido accerchiamento, la costruzione di fortificazioni e la logistica perfetta delle legioni. Come scrive lo storico Appiano: “Fu più che un condottiero: fu un ingegnere della guerra.” Le vittorie in Gallia rafforzarono la sua popolarità a Roma, ma lo resero anche un nemico temibile per il Senato, che temeva la sua crescente potenza.

Il Rubicone: il punto di non ritorno

Nel 49 a.C., al termine del suo mandato in Gallia, il Senato ordinò a Cesare di sciogliere l’esercito e tornare a Roma da cittadino privato. Rifiutando l’umiliazione e temendo un processo, Cesare attraversò il fiume Rubicone con le sue legioni, pronunciando la celebre frase: “Alea iacta est” — Il dado è tratto. Questo atto segnò l’inizio della guerra civile tra Cesare e Pompeo, che aveva ormai assunto la guida del Senato. Attraversare il Rubicone era illegale per un generale armato, e Cesare lo fece consapevolmente, sfidando la Repubblica. Come osservò lo storico Luciano Canfora: “Fu un gesto teatrale e politico insieme, che cambiò la storia del mondo.” Da quel momento, Cesare si avviò a divenire padrone assoluto di Roma, ma al prezzo di un sanguinoso conflitto civile.

Il dittatore riformatore: legge, calendario e cittadinanza

Dopo la sua vittoria contro Pompeo e la presa del potere, Cesare non si accontentò della supremazia militare. Avviò un programma di riforme ambiziose e strutturali: ridisegnò la composizione del Senato, concesse la cittadinanza a numerose comunità della Gallia e della Spagna, regolò il debito e riformò il sistema fiscale. Una delle sue innovazioni più durature fu la riforma del calendario: introdusse il calendario giuliano nel 46 a.C., basato sull’anno solare di 365 giorni, che rimase in uso per oltre 1600 anni. Cesare cercava non solo di restaurare l’ordine, ma di costruire un nuovo tipo di governo personale, fondato sull’efficienza e sul consenso popolare. Come disse Cicerone, suo critico e ammiratore allo stesso tempo: “In Cesare l’intelligenza superava persino l’ambizione.” Tuttavia, la sua concentrazione del potere preoccupava molti: essere nominato dittatore perpetuo nel 44 a.C. fu l’ultima provocazione per gli oppositori repubblicani.

La congiura e l’assassinio alle Idi di marzo

Il 15 marzo del 44 a.C., Giulio Cesare fu assassinato nel Senato di Roma da un gruppo di senatori, tra cui Bruto e Cassio, suoi ex alleati. Fu pugnalato 23 volte. I congiurati si consideravano liberatori della Repubblica e giustificavano l’atto come necessario per salvare le istituzioni. Tuttavia, l’uccisione non riportò la libertà, bensì gettò Roma in un ulteriore periodo di guerre civili che si conclusero solo con l’ascesa di Ottaviano Augusto. “Anche tu, Bruto?”, avrebbe detto Cesare nel momento della morte, secondo la versione tramandata da Svetonio. L’atto fu tanto teatrale quanto tragico: non fu solo la morte di un uomo, ma il crollo definitivo della Repubblica. Il vuoto lasciato da Cesare fu colmato solo con l’instaurazione dell’Impero, che egli stesso aveva involontariamente preparato.

L’eredità di Cesare: tra mito e realtà

Giulio Cesare fu trasformato, dopo la morte, in una figura mitica. Ottaviano ne sfruttò il nome e l’eredità politica per fondare il Principato, e da allora “Cesare” divenne titolo imperiale in tutta Europa: “Kaiser” in Germania, “Czar” in Russia. L’immagine di Cesare è stata celebrata da autori come Shakespeare e Dante, ma anche criticata come esempio di ambizione senza freni. La sua eredità storica è duplice: da un lato, incarnò la fine delle libertà repubblicane; dall’altro, pose le basi di uno Stato forte e centralizzato che garantì stabilità all’Impero romano per secoli. Come affermava Machiavelli nel Principe: “Fra tutti i legislatori antichi, Cesare fu il più grande, poiché con la spada e con le leggi mutò Roma.” La sua figura continua ancora oggi ad affascinare storici, politici e cittadini comuni, simbolo eterno della tensione tra autorità e democrazia.

Conclusione

Giulio Cesare non fu semplicemente un conquistatore o un politico: fu l’artefice di una transizione epocale. Le sue gesta militari, le sue riforme e la sua tragica fine rappresentano un laboratorio della politica, del potere e del destino umano. In lui si fondono genialità e arroganza, pragmatismo e idealismo. Il suo lascito è ovunque: nel diritto, nel calendario, nei titoli imperiali, nell’arte e nella letteratura. Comprendere la sua vita significa anche capire le dinamiche del potere nella storia e le fragilità delle istituzioni repubblicane di fronte a una leadership carismatica. Come scrisse Napoleone Bonaparte, anch’egli ispirato da Cesare: “Il mio modello fu sempre Cesare. Ma mi mancò un Bruto.”