Impero Romano: dall’ascesa al declino, un viaggio tra gloria e crisi

Introduzione

L’Impero Romano rappresenta uno dei più affascinanti e duraturi esperimenti di potere e civilizzazione della storia umana. Dalla sua nascita come piccolo villaggio sul Tevere alla creazione di un impero che si estendeva su tre continenti, Roma ha lasciato un’impronta indelebile su politica, diritto, architettura e cultura. Questo viaggio attraverso le sue fasi cruciali — l’ascesa, l’apogeo e infine il declino — ci permette di comprendere i meccanismi che hanno reso possibile un dominio millenario, ma anche le fragilità interne ed esterne che ne hanno provocato la caduta. Come scriveva lo storico Edward Gibbon nel suo capolavoro The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, “La decadenza di Roma fu il risultato naturale e inevitabile della grandezza esagerata.”

Le origini: dalla monarchia alla repubblica

La storia dell’Impero Romano non può essere compresa senza prima esplorare le sue origini come monarchia e successivamente come repubblica. Secondo la leggenda, Roma fu fondata nel 753 a.C. da Romolo, ma la realtà storica racconta di un piccolo insediamento etrusco-latino cresciuto grazie alla posizione strategica. Dopo la cacciata dell’ultimo re etrusco, Tarquinio il Superbo, nel 509 a.C., Roma si trasformò in una repubblica. Questo modello politico rappresentò un’innovazione per l’epoca, in quanto prevedeva una distribuzione del potere tra senatori, consoli e assemblee popolari. Era una società gerarchica, ma aperta alla mobilità sociale, almeno tra le élite. Fu in questo contesto che Roma cominciò la sua espansione nella penisola italiana. Come disse Tito Livio: “La libertà accese l’ambizione e, con essa, la grandezza.” Il passaggio dalla monarchia alla repubblica rappresentò quindi l’inizio dell’identità politica romana, basata su legge, disciplina e spirito civico.

L’espansione mediterranea: la conquista del mondo conosciuto

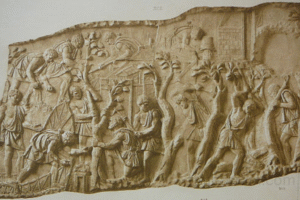

Con la vittoria su Cartagine durante le guerre puniche (264–146 a.C.), Roma non solo eliminò il suo più grande rivale commerciale e militare, ma si assicurò il controllo di vaste aree del Mediterraneo occidentale. Questo fu solo l’inizio. In pochi secoli, Roma conquistò la Grecia, l’Egitto, la Gallia, la Spagna e parte dell’Asia Minore. La tattica militare, l’organizzazione logistica e la capacità diplomatica furono le chiavi del successo. Le legioni romane non erano solo eserciti, ma strumenti di romanizzazione: costruivano strade, acquedotti, anfiteatri e città che riflettevano l’ordine romano. Come sottolineava lo storico greco Polibio: “Roma ha sottomesso il mondo conosciuto non solo con la spada, ma con l’ingegno e la perseveranza.” Tuttavia, l’espansione portava con sé anche problemi: la crescente disuguaglianza economica, il peso fiscale e la corruzione alimentavano le tensioni sociali che sarebbero esplose nel secolo successivo.

Il passaggio all’impero: da Cesare ad Augusto

Il I secolo a.C. fu caratterizzato da guerre civili, lotte di potere e riforme radicali. La figura di Giulio Cesare emerge come catalizzatore di questo cambiamento. Dopo aver conquistato la Gallia e sfidato il Senato attraversando il Rubicone nel 49 a.C., Cesare instaurò un regime personale che culminò con la sua nomina a dittatore perpetuo. Il suo assassinio nel 44 a.C. segnò la fine della Repubblica e l’inizio della lunga transizione verso l’Impero. Il suo successore, Ottaviano, divenuto Augusto nel 27 a.C., riuscì a restaurare l’ordine attraverso un abile equilibrio tra autorità assoluta e facciata repubblicana. Come scriveva Svetonio: “Restituì lo Stato al Senato e al popolo romano, ma lo tenne saldo nelle sue mani.” Augusto gettò le basi dell’Impero con riforme militari, amministrative e fiscali che garantirono stabilità per oltre due secoli.

Il periodo della Pax Romana: apogeo e splendore

La cosiddetta Pax Romana, un’epoca di pace relativa e prosperità, durò dal 27 a.C. al 180 d.C. sotto gli imperatori della dinastia giulio-claudia e successivamente dei Flavi e degli Antonini. Le città prosperavano, le strade permettevano scambi commerciali fluidi, le frontiere erano difese da legioni ben addestrate. Roma era un faro di civiltà: le sue leggi erano ammirate e copiate, la sua lingua (il latino) si diffuse in tutta Europa, le sue opere architettoniche — come il Colosseo, il Pantheon e le terme — testimoniavano un dominio sofisticato e organizzato. L’imperatore Traiano portò l’Impero alla sua massima estensione geografica nel 117 d.C. Come osservò l’oratore Plinio il Giovane: “Sotto Traiano, la libertà e la sicurezza dell’Impero hanno raggiunto l’apice.” Eppure, sotto la superficie, si celavano fragilità che si sarebbero manifestate nei secoli successivi.

Le crisi del III secolo: invasioni, inflazione e anarchia

Il III secolo d.C. fu segnato da una profonda crisi politica, economica e militare. In poco più di 50 anni si succedettero oltre 20 imperatori, molti dei quali assassinati o rovesciati. Le province erano spesso fuori controllo e gli eserciti proclamavano i propri comandanti come imperatori. L’economia fu colpita da inflazione galoppante e svalutazione monetaria, mentre le frontiere erano sotto pressione costante da parte di popoli germanici e persiani. Come dichiarò lo storico Cassio Dione: “Roma sembrava una nave in tempesta, senza capitano né rotta.” Diocleziano tentò di riformare l’Impero creando la Tetrarchia e rafforzando l’autorità imperiale, ma il sistema si rivelò insostenibile. Le tensioni tra Occidente e Oriente, tra aristocrazia e soldati, prepararono il terreno per divisioni irreversibili.

Da Costantino a Teodosio: cristianesimo e trasformazione imperiale

Con l’ascesa di Costantino il Grande nel IV secolo, l’Impero subì trasformazioni profonde. Nel 313 d.C., con l’Editto di Milano, fu concesso il libero culto ai cristiani, ponendo fine a secoli di persecuzioni. Nel 330 d.C., Costantino trasferì la capitale da Roma a Bisanzio, rinominata Costantinopoli. Questo segnò lo spostamento del baricentro politico verso l’Oriente. Il cristianesimo divenne religione di Stato con Teodosio I nel 380 d.C., cambiando radicalmente l’identità dell’Impero. Come scrisse Sant’Ambrogio: “Il cristianesimo non fu la fine di Roma, ma la sua rigenerazione spirituale.” Tuttavia, questo nuovo assetto generò anche conflitti religiosi, persecuzioni di pagani e divisioni dottrinali. L’Impero Romano era ormai uno Stato teocratico, più impegnato nelle dispute ecclesiastiche che nella difesa delle frontiere.

Il crollo dell’Impero Romano d’Occidente

Nel V secolo, l’Impero d’Occidente subì un lento ma inesorabile collasso. Le invasioni barbariche si fecero più frequenti e devastanti: i Visigoti saccheggiarono Roma nel 410 d.C., seguiti dai Vandali nel 455. L’autorità imperiale era ormai solo formale; i veri poteri erano in mano ai generali germanici. Nel 476 d.C., Odoacre depose l’ultimo imperatore romano d’Occidente, Romolo Augustolo. Come scrisse lo storico Procopio: “L’Impero non cadde in un giorno, ma si spense come una fiamma al vento, logorata dall’interno.” La fine dell’Impero segnò l’inizio del Medioevo in Europa, ma l’eredità di Roma — nel diritto, nella lingua, nell’urbanistica — sarebbe sopravvissuta per secoli.

L’Impero Romano d’Oriente e la continuità bizantina

Nonostante la caduta dell’Impero d’Occidente, la parte orientale dell’Impero Romano — conosciuta come Impero Bizantino — continuò a esistere per quasi mille anni, fino alla conquista ottomana di Costantinopoli nel 1453. Sotto imperatori come Giustiniano I, l’Impero d’Oriente non solo resistette, ma fiorì in campo artistico, teologico e giuridico. Il Corpus Iuris Civilis, raccolta di leggi romane riformulate, sarebbe divenuto la base del diritto moderno in Europa. L’identità romana sopravvisse nel titolo degli imperatori e nel sogno di un impero universale cristiano. Come scrisse l’imperatore Leone VI: “Noi siamo i veri eredi di Roma, e la nostra missione è custodirne la luce.” La tradizione imperiale romana non morì, ma si trasformò.

Conclusione

L’Impero Romano non è solo un capitolo della storia antica, ma un fenomeno che ha modellato il mondo moderno. La sua ascesa dimostra la potenza dell’organizzazione, della legge e della cultura, mentre il suo declino rivela i pericoli dell’instabilità, della corruzione e delle tensioni interne. Come ammoniva Gibbon, “Tutti gli imperi sono mortali.” Eppure, l’eredità di Roma continua a vivere nelle istituzioni democratiche, nel diritto, nelle lingue romanze e nell’architettura di molte città moderne. Comprendere l’Impero Romano significa capire anche noi stessi, le radici della nostra civiltà e le sfide del potere nel tempo. Un viaggio tra gloria e crisi, che ancora oggi affascina e insegna.