Antica Roma: religione, miti, culti misterici e superstizioni popolari

Introduzione

La religione nell’Antica Roma non era soltanto un sistema di credenze, ma un pilastro della vita pubblica e privata. I riti sacri scandivano il tempo, le feste religiose univano la comunità e i templi dominavano lo spazio urbano. Dai culti ufficiali rivolti agli dèi del pantheon romano, passando per le credenze misteriche di origine orientale fino ad arrivare alle superstizioni popolari, la religiosità romana fu un mosaico complesso e affascinante. Il sincretismo, ovvero la fusione di elementi religiosi diversi, fu una delle sue caratteristiche fondamentali, permettendo a Roma di integrare le divinità delle terre conquistate. Come scriveva lo storico Tito Livio: “Roma crebbe con gli dèi e per gli dèi.” Questo blog vuole offrire un viaggio nella spiritualità romana, tra cerimonie ufficiali, riti segreti e credenze che oggi potremmo definire “magiche”.

Il pantheon romano: dèi ufficiali e divinità familiari

Il pantheon romano era vasto e stratificato. Le principali divinità — Giove, Giunone, Marte, Venere, Minerva, Apollo — derivavano in gran parte dalla mitologia greca, con nomi e caratteristiche adattate al contesto latino. Tuttavia, accanto a queste figure “olimpiche” esistevano anche divinità arcaiche italiche, come Giano, Vesta, Quirino e Saturno. A ogni aspetto della vita umana corrispondeva una divinità: dal parto (Lucina) al raccolto (Cerere), dalla casa (Lar e Penati) al viaggio (Mercurio). La religione romana non era tanto fondata sulla fede, quanto sull’ortoprassi: ciò che contava era eseguire correttamente i riti, i voti, le offerte. “Do ut des” (ti do affinché tu dia) era il principio su cui si basava il rapporto con il divino. Ogni famiglia aveva un lararium, piccolo altare domestico, dove si onoravano gli spiriti protettori della casa. Il culto pubblico, affidato a sacerdoti come i flamini, i pontefici e le vestali, si intrecciava costantemente con quello privato, dando alla religione romana un’impronta profondamente comunitaria.

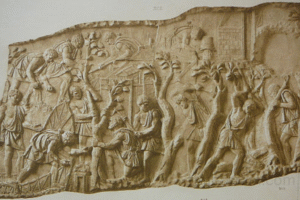

Riti e feste: il calendario sacro dell’Urbe

Il calendario romano era ricchissimo di feste religiose. Ogni mese conteneva giorni dedicati al culto degli dèi, con cerimonie nei templi, sacrifici animali, giochi pubblici e banchetti. Tra le più importanti ricordiamo i Saturnalia (in dicembre), festa della sovversione dei ruoli sociali; i Lupercalia (a febbraio), riti di purificazione e fertilità; i Parentalia, in onore dei defunti; e i Consualia, dedicati al dio dei granai. Le cerimonie religiose erano presiedute da magistrati, spesso in abiti candidi con la testa coperta, e si svolgevano in luoghi sacri come il Foro, il Campidoglio o il Campo Marzio. I riti si attenevano a una rigorosa sequenza: purificazione, invocazione, sacrificio, preghiera. Come scriveva Cicerone: “La religione romana è la scienza del culto agli dèi, fatta con metodo.” Anche gli imperatori partecipavano, e in alcuni casi erano divinizzati post mortem, dando vita al culto dell’imperatore, una vera religione civile che consolidava l’identità imperiale.

Miti fondativi: Roma tra leggenda e destino

I miti dell’Antica Roma erano un potente strumento politico e culturale. La leggenda della fondazione della città — con Romolo che uccide Remo, dopo essere stato nutrito dalla lupa — era ben più di una favola: rappresentava il trionfo dell’ordine sulla barbarie, del diritto sulla forza cieca. Romolo non era solo un eroe, ma il primo re, fondatore dell’Urbe e delle sue istituzioni. Altri miti importanti includevano Enea, il principe troiano scampato alla distruzione di Troia, che secondo Virgilio giunse nel Lazio e diede origine alla stirpe romana. Il Fato, il destino ineluttabile, era centrale nella coscienza mitologica romana. Gli dèi potevano interferire, ma mai modificare ciò che era scritto. “Fata volentem ducunt, nolentem trahunt,” scriveva Seneca: “Il destino guida chi acconsente, trascina chi si oppone.” Questi racconti sacri costituivano la spina dorsale dell’identità romana, conferendo legittimità divina al dominio sull’Italia e sul mondo.

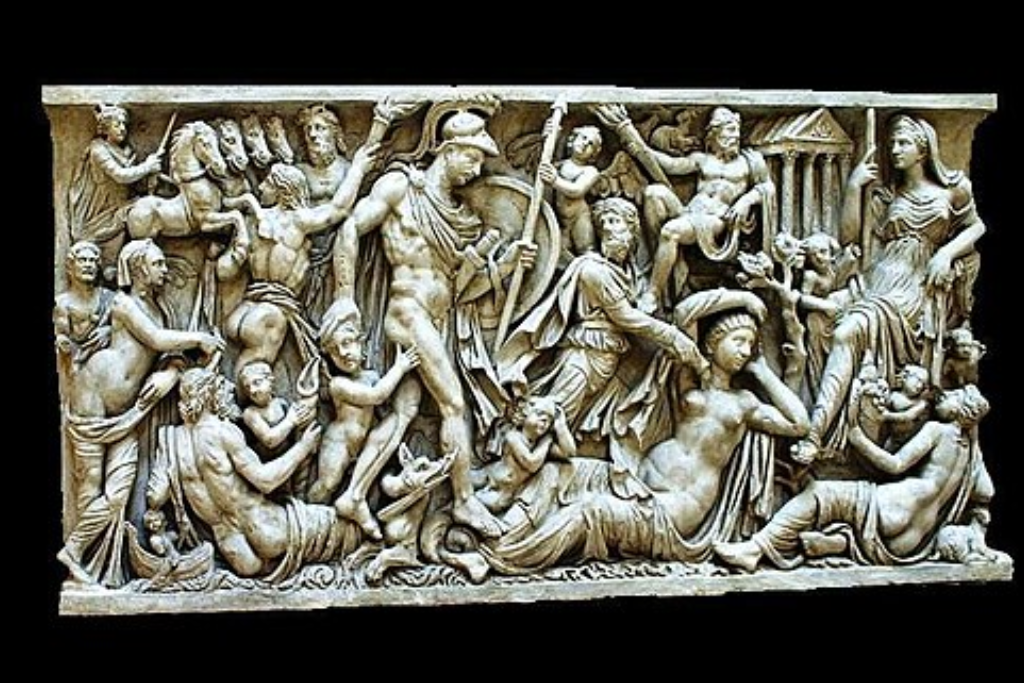

Culti misterici: Iside, Mitra, Cibele e Dioniso

A partire dal II secolo a.C., con l’espansione romana in Oriente, si diffusero a Roma numerosi culti misterici, religioni di iniziazione che offrivano un rapporto personale con la divinità e la promessa di salvezza. Tra i più popolari vi furono il culto di Iside, dea egizia madre e regina del cosmo; Mitra, divinità solare di origine persiana; Cibele, Grande Madre dell’Asia Minore; e Dioniso, dio del vino e della liberazione spirituale. Questi culti erano spesso celebrati in luoghi sotterranei (mithraea), prevedevano riti iniziatici segreti e offrivano visioni mistiche dell’aldilà. A differenza della religione ufficiale, si basavano più sulla fede che sulla ritualità. Il successo di questi culti testimonia la crescente esigenza di spiritualità individuale in un mondo sempre più complesso. Come scrive Apuleio nel Metamorphoseon, riferendosi a Iside: “Tu, regina del cielo, madre della natura, salvezza degli uomini, io ti riconosco e ti adoro.”

Magia, superstizione e pratiche divinatorie

Accanto alla religione ufficiale, esisteva un universo parallelo di credenze popolari, superstizioni e pratiche magiche. La magia era usata per curare, proteggere, maledire o ottenere favori. Si credeva nel potere dei talismani, delle formule magiche e delle pozioni. I maghi (maghi) e le streghe (sagae) erano temuti ma anche ricercati, e numerose leggi cercarono di limitarne l’attività. Diffusissima era la divinazione: l’interpretazione del volo degli uccelli (auspicia), delle viscere animali (aruspici), dei sogni (oniromanzia), delle stelle (astrologia). Ogni decisione politica importante era preceduta da presagi e consultazioni oracolari. Come scriveva Ovidio: “Non c’è giorno senza presagio, né notte senza sogno.” La superstizione era talmente radicata che perfino gli imperatori consultavano indovini prima di partire per una guerra o firmare una legge. Le credenze popolari convivevano con il razionalismo filosofico in un equilibrio affascinante e spesso contraddittorio.

Il tramonto della religione tradizionale e l’avvento del cristianesimo

Con il passare dei secoli, la religione romana tradizionale perse progressivamente il suo vigore. Le trasformazioni sociali, l’influenza orientale e la crescente urbanizzazione portarono a un declino della religiosità rituale in favore di forme più intime di spiritualità. In questo contesto si inserisce la diffusione del cristianesimo, che inizialmente fu perseguitato come setta illegale. Tuttavia, la sua capacità di offrire una speranza ultraterrena, una comunità solidale e una narrazione salvifica lo resero sempre più attraente. Con l’Editto di Milano (313 d.C.), Costantino legalizzò il cristianesimo, e Teodosio lo rese religione di Stato nel 380. I templi pagani furono progressivamente chiusi o convertiti in chiese. Il paganesimo, con il suo pantheon e i suoi riti, lasciò spazio a una nuova visione del divino. Come scrive Agostino nelle Confessiones: “Il mio cuore è inquieto finché non riposa in te, o Dio.”

Conclusione

La religione nell’Antica Roma fu un sistema fluido, pragmatico e inclusivo, capace di adattarsi, incorporare e trasformare le influenze esterne senza perdere coerenza. Dalle solennità del culto ufficiale alle pratiche domestiche, dai riti misterici alle superstizioni quotidiane, la spiritualità romana attraversò tutte le sfere dell’esistenza. Comprendere il rapporto tra i Romani e il sacro significa penetrare il cuore della loro civiltà, le sue paure, le sue speranze e la sua visione del mondo. Ancora oggi, camminando tra le rovine di un tempio o leggendo un epitaffio votivo, possiamo sentire l’eco di quella religiosità antica, viva e vibrante, che ha segnato profondamente la storia europea e il nostro immaginario collettivo.