Memoria e giustizia: l’eredità delle stragi mafiose degli anni ’90

Introduzione

Le stragi mafiose degli anni ’90 rappresentano uno dei capitoli più oscuri e drammatici della storia repubblicana italiana. Le immagini delle strade sventrate a Capaci e in via D’Amelio, il sangue versato da magistrati, uomini delle scorte e cittadini innocenti, hanno segnato profondamente la coscienza collettiva. L’Italia intera fu costretta a guardare negli occhi l’orrore e la brutalità di un potere criminale che sfidava apertamente lo Stato, in un conflitto armato che superava ogni precedente. A distanza di oltre trent’anni, la memoria di quegli eventi vive ancora, tra commemorazioni, processi, testimonianze e interrogativi ancora aperti. Come si è evoluta la risposta delle istituzioni? Che ruolo ha avuto l’opinione pubblica? Quali sono oggi i rischi del silenzio e della dimenticanza? In questo blog ripercorriamo l’eredità delle stragi mafiose, analizzando i percorsi della giustizia e il valore della memoria come presidio democratico contro il ritorno dell’indifferenza.

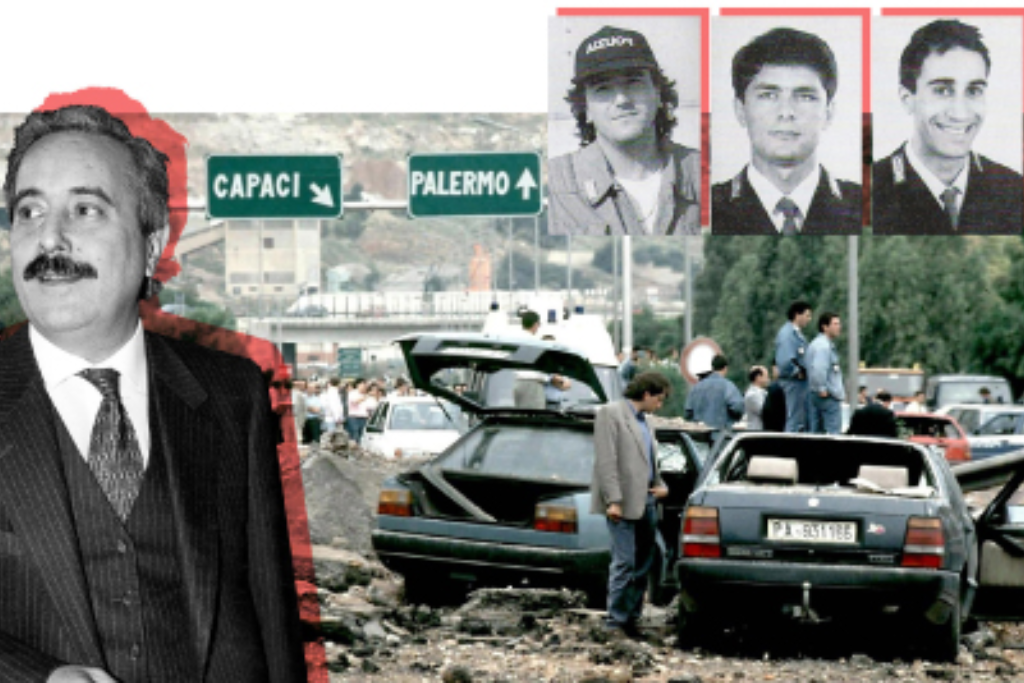

Le stragi del ’92-’93: Capaci, via D’Amelio e la strategia del terrore

La stagione delle stragi mafiose culminò tragicamente tra il 1992 e il 1993, con l’assassinio di due pilastri della lotta alla mafia: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il 23 maggio 1992, l’autostrada A29 nei pressi di Capaci fu devastata da una carica di 500 kg di tritolo, uccidendo Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Solo 57 giorni dopo, il 19 luglio, in via D’Amelio, un’altra bomba uccise Borsellino e cinque uomini della sua scorta. Fu una dichiarazione di guerra della mafia allo Stato. Come scrisse Borsellino: “La lotta alla mafia non può limitarsi alla repressione. Deve essere un movimento culturale e morale.” Questi attentati inaugurarono una stagione di violenza che si estese anche a Roma, Firenze e Milano con bombe che colpirono siti d’arte e civili. L’obiettivo era destabilizzare le istituzioni e condizionare la politica. Il trauma provocato da quelle stragi provocò una reazione senza precedenti da parte dell’opinione pubblica e portò a una profonda revisione dell’apparato antimafia.

La risposta dello Stato: maxi-processi, leggi speciali e 41-bis

Le stragi spinsero lo Stato italiano a reagire con misure eccezionali. Furono rafforzati i poteri delle procure antimafia, nacque la Direzione Nazionale Antimafia e fu potenziato il sistema di sorveglianza carceraria con il regime duro del 41-bis, destinato ai boss mafiosi per isolarli dall’organizzazione criminale. Il maxi-processo di Palermo, istruito da Falcone e Borsellino, divenne un simbolo di giustizia, portando a centinaia di condanne. “Per la prima volta lo Stato ha mostrato i denti,” disse il giudice Giancarlo Caselli. Tuttavia, la strategia repressiva sollevò critiche su abusi e violazioni dei diritti, mentre emersero zone grigie nei rapporti tra istituzioni e criminalità organizzata, come dimostrato dalle indagini su trattative Stato-mafia. Alcuni collaboratori di giustizia, come Tommaso Buscetta, fornirono testimonianze decisive, rompendo l’omertà e delineando la struttura verticistica di Cosa Nostra. Lo Stato si dimostrò capace di colpire il cuore dell’organizzazione, ma la battaglia fu (ed è) tutt’altro che finita.

Memoria civile: l’impegno delle scuole, delle associazioni e dei media

Negli anni, la memoria delle stragi si è tradotta in un impegno civico diffuso, soprattutto grazie all’azione delle scuole, delle associazioni antimafia e di alcuni organi d’informazione. Progetti come “Libera” di don Luigi Ciotti hanno promosso la cultura della legalità, il riuso sociale dei beni confiscati e la partecipazione attiva dei giovani. Ogni anno, il 23 maggio e il 19 luglio, centinaia di studenti e cittadini partecipano alle commemorazioni pubbliche. “La memoria è un muscolo: va allenato ogni giorno,” afferma don Ciotti. Anche film, documentari e fiction hanno contribuito a mantenere viva la coscienza collettiva, rendendo accessibili le storie di eroi civili come Falcone, Borsellino, Peppino Impastato e Rita Atria. Tuttavia, permane il rischio di ritualizzare la memoria, svuotandola del suo significato. Solo un’educazione critica e partecipata può trasformare il ricordo in consapevolezza, e la storia in futuro condiviso.

L’evoluzione della mafia: silenziosa, economica, digitale

Dopo le stragi e le sconfitte giudiziarie, la mafia ha mutato pelle. Non più bombe e omicidi eclatanti, ma infiltrazioni nei settori economici, nella pubblica amministrazione, nella politica locale. Le organizzazioni criminali hanno investito in edilizia, rifiuti, agroalimentare, sanità, approfittando di corruzione e zone grigie. Le mafie si sono fatte “liquide”, meno riconoscibili ma più pervasivi. “La mafia non è morta, è diventata invisibile,” ha detto Nicola Gratteri. Anche il digitale ha offerto nuove opportunità, tra riciclaggio via criptovalute, truffe online e controllo dei social. La lotta alla mafia oggi richiede competenze informatiche, investigazione finanziaria e cooperazione internazionale. Se negli anni ’90 la sfida era militare, oggi è economica e culturale. Ed è proprio l’indifferenza, il vero alleato delle mafie contemporanee.

Giustizia incompiuta: processi irrisolti, misteri e trattative

Nonostante decenni di inchieste e processi, numerosi aspetti delle stragi restano ancora avvolti nel mistero. Chi ordinò realmente la morte di Falcone e Borsellino? Che ruolo ebbero alcuni apparati deviati dello Stato? Le indagini sulla cosiddetta “trattativa Stato-mafia” hanno rivelato scenari inquietanti: contatti, pressioni, depistaggi. Il processo sulla trattativa si è concluso con esiti controversi, tra assoluzioni e conferme. Inoltre, la sparizione dell’agenda rossa di Borsellino continua a essere una ferita aperta. “Non abbiamo ancora tutta la verità,” ha affermato Salvatore Borsellino, fratello del magistrato. Il rischio che la giustizia si fermi, che l’oblio prenda il sopravvento, è reale. Ma è proprio la perseveranza nella ricerca della verità che distingue uno Stato democratico da un regime di connivenze. Memoria e giustizia non sono solo un dovere, ma un patto civico da rinnovare ogni giorno.

Conclusione

L’eredità delle stragi mafiose degli anni ’90 è ancora viva, complessa, controversa. Ha generato leggi, reazioni, processi e consapevolezza. Ma ha anche lasciato interrogativi, dolori non risolti, verità negate. La memoria deve essere coltivata non come commemorazione sterile, ma come energia viva per costruire una società giusta, consapevole e resistente alla criminalità. Come disse Giovanni Falcone: “Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini.” Oggi tocca a noi far camminare quelle idee, vigilare sul presente e costruire un futuro senza paura, senza complicità e senza silenzi.