Cavour e la diplomazia dell’Unità: alleanze e strategie per l’Italia

Introduzione

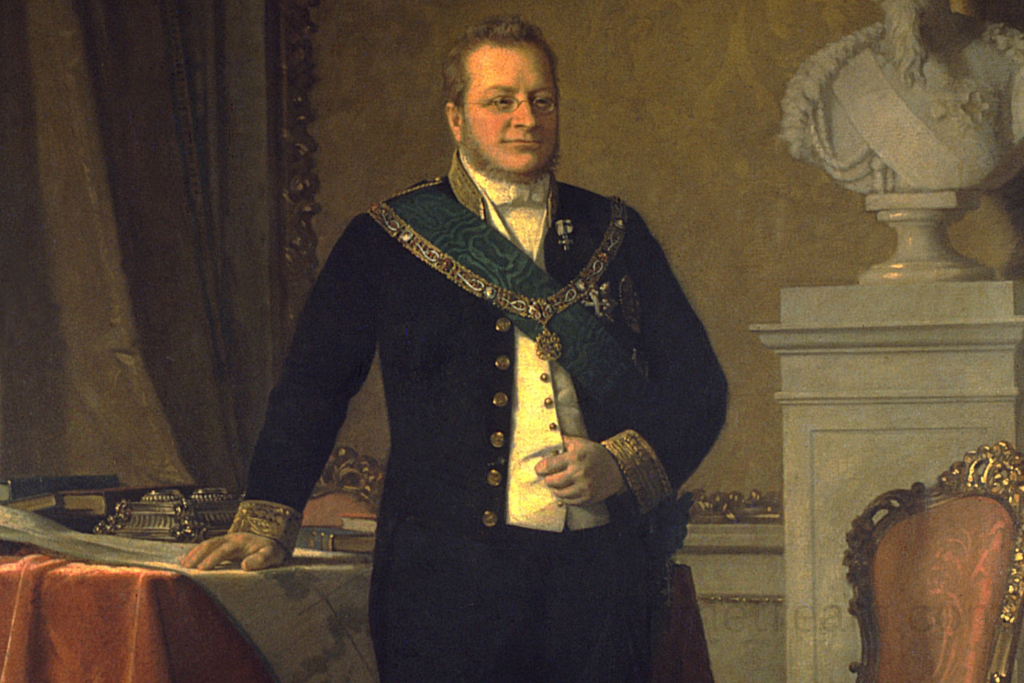

Camillo Benso, conte di Cavour (1810–1861), è una delle figure più centrali e complesse del Risorgimento italiano. In un’epoca in cui le rivoluzioni sembravano l’unico motore del cambiamento, Cavour dimostrò che anche la diplomazia, le alleanze internazionali, le riforme economiche e una strategia di lungo respiro potevano portare a risultati storici. Artefice della politica estera del Regno di Sardegna e mente dietro molte delle scelte che portarono all’unificazione dell’Italia, Cavour fu tanto abile nella trattativa quanto pragmatico nella visione. “La guerra si fa con la politica”, affermava, e nel suo caso la politica era un’arte raffinata. Questo blog offre un viaggio attraverso la sua visione, le alleanze che seppe tessere e le scelte strategiche che fecero del Piemonte il nucleo del futuro Stato italiano.

L’uomo e il politico: il profilo di Camillo Benso di Cavour

Camillo Benso nacque a Torino nel 1810, in una famiglia nobile ma con uno spirito aperto alla modernità. Studiò presso l’accademia militare di Torino, ma presto abbandonò la carriera militare per dedicarsi all’amministrazione agricola e all’economia. Il suo viaggio in Europa fu decisivo: visitò Francia e Inghilterra, studiando da vicino i sistemi parlamentari, l’industria, il capitalismo moderno. Tornato in Italia, fondò il giornale “Il Risorgimento” e promosse un liberalismo moderato, costituzionale, lontano tanto dalla restaurazione quanto dai radicalismi mazziniani. Divenne ministro dell’Agricoltura, poi delle Finanze e infine Primo Ministro del Regno di Sardegna nel 1852. Il suo realismo, il talento organizzativo e la capacità di leggere i contesti internazionali lo resero un protagonista assoluto. Diceva: “Non ho fatto della politica, ho fatto una causa nazionale.” La sua figura incarna l’anima moderata del Risorgimento, quella che credeva nella forza della diplomazia e nell’equilibrio tra modernizzazione e tradizione.

Riforme interne: la base economica e amministrativa per l’Unità

Prima ancora di impegnarsi nella politica estera, Cavour comprese l’importanza di rafforzare internamente il Regno di Sardegna. Modernizzò l’economia, promuovendo lo sviluppo agricolo, ferroviario, industriale e commerciale. Sostenne la costruzione di ferrovie, investì in opere pubbliche e sostenne il libero scambio, stipulando trattati commerciali con Francia, Inghilterra e Belgio. A livello istituzionale, promosse un’amministrazione centralizzata ed efficiente. Tollerante ma laico, affrontò anche lo scontro con la Chiesa: la Legge Siccardi del 1850 abolì alcuni privilegi ecclesiastici, segnando un punto di svolta nei rapporti tra Stato e religione. Le riforme resero il Piemonte un modello tra gli Stati italiani e prepararono il terreno per un futuro Stato nazionale. Come ebbe a dire: “Senza una base economica solida, nessuna libertà è duratura.”

La Guerra di Crimea: Cavour sulla scena europea

Nel 1855, Cavour prese una decisione che a molti parve azzardata: fece partecipare il Regno di Sardegna alla Guerra di Crimea a fianco di Francia, Inghilterra e Impero Ottomano contro la Russia. Anche se il contributo militare fu modesto, quello politico fu enorme. Alla Conferenza di Parigi del 1856, Cavour ottenne un posto al tavolo delle grandi potenze e sollevò ufficialmente la questione italiana. Fu il suo capolavoro diplomatico: da uno Stato periferico e secondario, il Piemonte divenne interlocutore della politica internazionale. Come dichiarò: “La nostra presenza in Crimea non è una follia, ma un investimento politico.” Questa mossa gli consentì di preparare le future alleanze, soprattutto con la Francia di Napoleone III, e di rafforzare la posizione internazionale del movimento per l’Unità.

L’intesa di Plombières: l’alleanza segreta con Napoleone III

Nel luglio del 1858, Cavour incontrò segretamente l’imperatore Napoleone III a Plombières-les-Bains. L’intesa, destinata a restare riservata, prevedeva un’alleanza militare in caso di aggressione austriaca nei confronti del Regno di Sardegna. In cambio, la Francia avrebbe ottenuto Nizza e la Savoia. Cavour accettò il compromesso territoriale pur di ottenere il sostegno francese contro l’Austria, principale ostacolo all’unificazione italiana. “È necessario perdere qualcosa per guadagnare tutto,” scrisse in una lettera. La diplomazia cavuriana fu abilissima: riuscì a garantire un casus belli e a coinvolgere una potenza europea nel progetto di un’Italia unita. Da quell’accordo nascerà la Seconda Guerra d’Indipendenza, uno degli snodi fondamentali del Risorgimento.

La Seconda Guerra d’Indipendenza e l’espansione del Piemonte

Nel 1859 scoppiò la Seconda Guerra d’Indipendenza. Le truppe franco-piemontesi sconfissero gli austriaci a Magenta e Solferino, portando all’armistizio di Villafranca. Nonostante questo cessate il fuoco fosse accolto con delusione da Cavour, il risultato fu notevole: la Lombardia venne annessa al Piemonte. I moti popolari e i plebisciti favorirono poi l’unione di Toscana, Emilia, Romagna. L’abilità diplomatica di Cavour trasformò ogni evento in un vantaggio: riuscì a “regolarizzare” le annessioni con intese diplomatiche, evitando conflitti internazionali. Anche se l’Italia non era ancora unita, la macchina era in moto. “Bisogna cogliere ogni occasione con prontezza e senza esitazione,” affermava. La guerra, pur breve, cambiò la geografia politica della Penisola e rafforzò il Piemonte come guida del processo unitario.

Garibaldi e il Sud: l’equilibrismo di Cavour

Quando nel 1860 Giuseppe Garibaldi lanciò la Spedizione dei Mille e conquistò rapidamente il Regno delle Due Sicilie, Cavour si trovò davanti a un dilemma. Da un lato, ammirava il coraggio di Garibaldi; dall’altro, temeva che l’espansione dei territori controllati da un repubblicano potesse destabilizzare la monarchia sabauda e allarmare le potenze europee. Con grande abilità, Cavour ordinò l’intervento dell’esercito piemontese, che attraversò lo Stato Pontificio (occupando Marche e Umbria) per “congiungersi” con i garibaldini. L’incontro tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi a Teano fu il trionfo della monarchia sull’ala rivoluzionaria. Cavour aveva saputo utilizzare l’energia popolare per rafforzare l’istituzione regia. “L’Italia non si fa con l’entusiasmo, ma con il buon senso,” scrisse. L’annessione del Sud fu gestita con fermezza, ma anche con un senso di realismo politico impareggiabile.

Il Parlamento e la proclamazione del Regno d’Italia

Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d’Italia. Il parlamento, riunito a Torino, dichiarò Vittorio Emanuele II re d’Italia “per grazia di Dio e volontà della nazione”. Cavour fu chiamato a guidare il primo governo del nuovo Stato. Aveva vinto la sua scommessa, ma era consapevole che l’unificazione non era ancora completa: mancavano Roma e il Veneto, e il Sud era fragile e poco integrato. Pronunciò uno dei suoi discorsi più noti: “Roma, capitale naturale d’Italia, deve diventare nostra. Né il Papa né l’Europa possono impedirlo.” Pochi mesi dopo, il 6 giugno 1861, morì improvvisamente. La sua morte lasciò un vuoto immenso. Aveva gettato le basi dell’Italia moderna, con intelligenza, compromesso e un’ambizione lucida che non sfociava mai nel fanatismo.

Conclusione

Camillo Benso di Cavour fu l’architetto silenzioso dell’Unità d’Italia, colui che con la penna più che con la spada costruì la nazione. La sua visione era moderna, pragmatica, europea. Sapeva che senza alleanze, senza un’economia solida e senza un’amministrazione efficiente, l’unità sarebbe rimasta un’utopia. La sua abilità fu nel mediare tra ideali e realtà, tra rivoluzione e stabilità, tra Piemonte e Italia. Oggi, a oltre 160 anni dalla sua morte, la figura di Cavour è ancora fonte di riflessione per tutti coloro che credono in una politica fondata sul merito, sulla competenza e sul senso della storia. “Abbiamo fatto l’Italia,” disse, “ora dobbiamo governarla.”