Il Mezzogiorno e l’Unità d’Italia: tra rivolte, repressioni e speranze

Introduzione

Il processo di unificazione italiana è spesso raccontato attraverso le gesta di eroi nazionali, battaglie epiche e alleanze diplomatiche. Tuttavia, una delle vicende meno esplorate, eppure fondamentali per comprendere la genesi dello Stato italiano, è quella del Mezzogiorno. Dalla caduta dei Borbone nel Regno delle Due Sicilie all’annessione al Regno di Sardegna, il Sud visse una fase convulsa e contraddittoria: tra speranze di riscatto sociale, ribellioni contadine, repressioni feroci e profonde fratture economiche. Se da una parte l’arrivo di Garibaldi fu accolto con entusiasmo, dall’altra molti contadini e popolani si sentirono traditi da una nuova élite politica che poco comprendeva le esigenze locali. “L’Italia è fatta, ma non i meridionali”, scrisse ironicamente il giornalista napoletano Giuseppe Ricciardi. Questo articolo esplora, passo dopo passo, il difficile inserimento del Sud nel progetto nazionale, mettendo in luce le rivolte popolari, le illusioni svanite e le ferite ancora aperte.

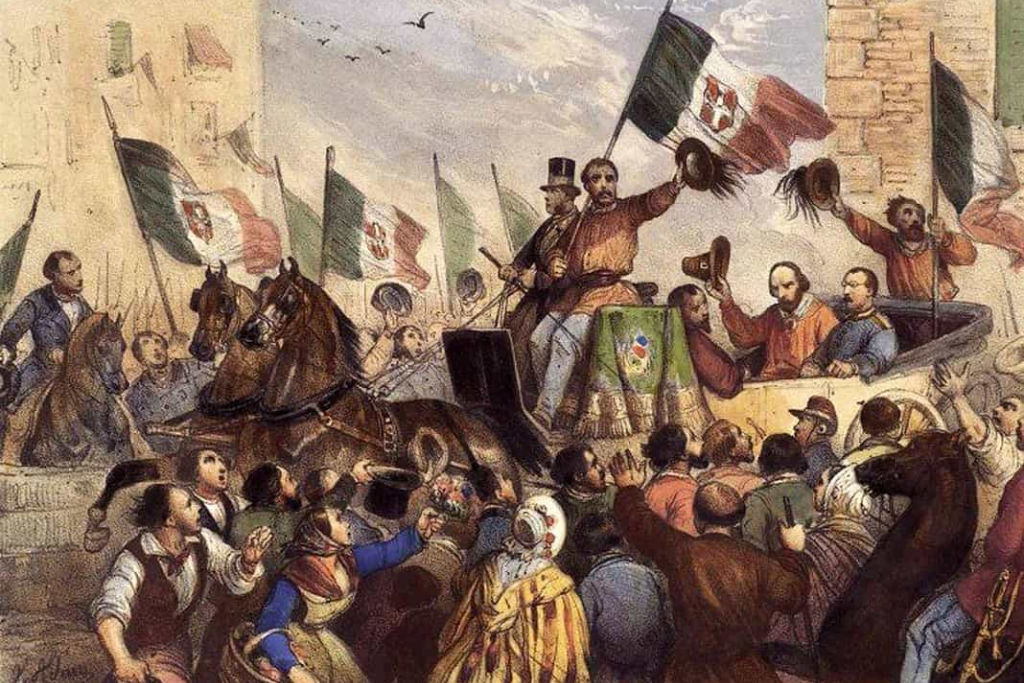

La caduta dei Borbone e l’arrivo di Garibaldi

Nel 1860, il Regno delle Due Sicilie era uno degli Stati più grandi e popolosi della penisola italiana. Governato da Francesco II di Borbone, era percepito da molti patrioti come un regime conservatore, oppressivo e corrotto. Tuttavia, la realtà era più sfaccettata: pur con ritardi evidenti in campo economico e civile, il regno disponeva di una macchina amministrativa articolata e di una propria borghesia urbana. L’arrivo di Garibaldi in Sicilia, con la celebre Spedizione dei Mille, fu visto da molti come la possibilità di un riscatto sociale. La popolazione contadina, sfruttata e priva di terre, sperava che il nuovo potere avrebbe realizzato le riforme promesse, in primis la redistribuzione delle terre demaniali e la fine del potere latifondista. Tuttavia, una volta conquistata Napoli, Garibaldi consegnò i territori conquistati a Vittorio Emanuele II, abdicando alla propria visione repubblicana. L’amministrazione piemontese non proseguì le promesse garibaldine, e ben presto l’entusiasmo iniziale si trasformò in disillusione. “Pensavamo venissero a liberarci, non a comandarci”, affermava un contadino del Cilento. Il passaggio da monarchia borbonica a monarchia sabauda fu dunque tutt’altro che lineare: fu uno strappo vissuto con speranza e dolore.

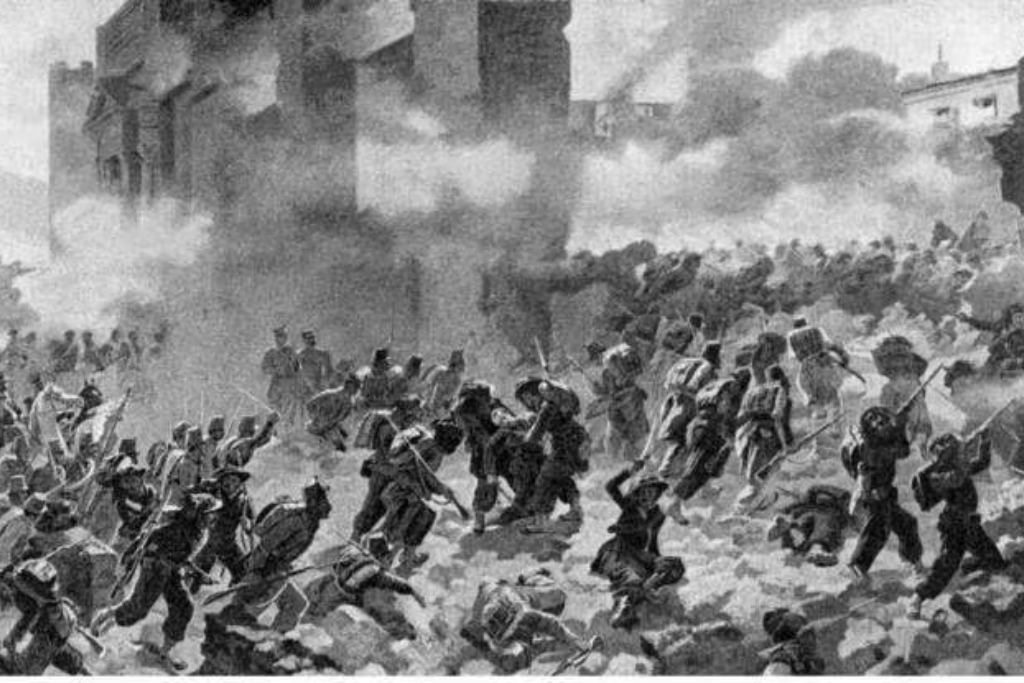

Il brigantaggio postunitario: ribellione o guerra civile?

Tra il 1861 e il 1865, il Sud Italia fu teatro di una lunga stagione di guerriglia, nota con il nome di “brigantaggio postunitario”. Mentre la storiografia ufficiale ha spesso definito questi gruppi armati come semplici “briganti” — banditi, fuorilegge, delinquenti comuni — studi più recenti li descrivono come espressione di un diffuso malcontento popolare. Molti di loro erano ex soldati borbonici, contadini senza terra, ex garibaldini disillusi o semplici uomini in fuga da un sistema repressivo. Alcuni briganti celebri come Carmine Crocco, Ninco Nanco e Michele Caruso diventarono simboli ambigui: eroi per le popolazioni locali, criminali per le autorità del neonato Stato italiano. Il governo di Torino rispose con misure durissime: la legge Pica (1863) autorizzò processi sommari, deportazioni, fucilazioni immediate e l’uso massiccio dell’esercito. Interi paesi furono passati al setaccio, e le repressioni colpirono anche donne e bambini. Il generale Enrico Cialdini parlava apertamente di “bonificare il territorio dai ribelli.” In realtà, il brigantaggio fu anche una forma di resistenza sociale e identitaria, scatenata dall’imposizione di tasse pesanti, dalla leva obbligatoria e dall’espropriazione dei beni comuni. La storia del brigantaggio rivela una verità scomoda: l’unificazione non fu solo celebrazione e progresso, ma anche conflitto e sangue.

Le politiche sabaude nel Meridione: modernizzazione o colonizzazione?

Dopo l’unificazione, il governo sabaudo avviò una serie di riforme volte a uniformare il Sud al modello amministrativo, giuridico ed economico piemontese. Tuttavia, queste politiche furono spesso percepite come imposizioni. Le leggi piemontesi vennero estese senza adattamento alle specificità locali; i funzionari inviati da Torino non conoscevano i dialetti, la cultura e le condizioni sociali del Meridione. Le tasse aumentate, la leva militare obbligatoria, l’abolizione delle autonomie municipali e l’esproprio delle terre demaniali (spesso finite ai notabili locali o agli speculatori del Nord) alimentarono la frustrazione. Il Sud, che sperava in una riforma agraria e nella giustizia sociale, si trovò invece in una condizione di subalternità. Lo scrittore meridionalista Pasquale Villari affermava: “Lo Stato italiano si è comportato come uno straniero venuto a governarci con la forza delle baionette.” Le promesse del Risorgimento furono disattese, e ciò contribuì alla nascita di una coscienza meridionale ferita, spesso opposta al progetto unitario stesso. Se da un lato ci furono investimenti (ferrovie, scuola, istituzioni), dall’altro mancò un vero dialogo con le esigenze locali. La modernizzazione, lungi dall’essere inclusiva, fu spesso interpretata come una colonizzazione interna.

Il ruolo delle élite meridionali: complicità e ambiguità

Una parte importante dell’unificazione del Sud fu giocata dalle élite locali: nobili, borghesi, intellettuali e notabili che, in cambio di garanzie politiche e vantaggi economici, sostennero l’annessione al Regno di Sardegna. Molti di loro si inserirono rapidamente nelle nuove strutture di potere, diventando senatori, deputati, prefetti, magistrati. Tuttavia, il loro sostegno non sempre coincideva con una reale adesione ai principi risorgimentali. In molti casi si trattò di una strategia di sopravvivenza e opportunismo. Le nuove classi dirigenti non si fecero portavoce delle istanze popolari e contribuirono a mantenere intatti i meccanismi clientelari. Come scriveva Antonio Gramsci: “Il Mezzogiorno non fu liberato, ma sostituito da un’altra classe dominante altrettanto estranea al popolo.” Questo scollamento tra vertice e base sociale alimentò una frattura profonda tra cittadini e istituzioni, alimentando l’idea che l’Italia unita fosse una costruzione lontana dalla realtà quotidiana della gente comune.

Speranze tradite e nascita della questione meridionale

Già negli anni successivi all’Unità, alcuni intellettuali iniziarono a parlare di “questione meridionale”, cioè del divario crescente tra Nord e Sud in termini economici, sociali e infrastrutturali. Il deputato napoletano Giuseppe Massari nel 1875 denunciava: “Il Sud è stato trattato come un malato da curare, ma con rimedi sbagliati e medici ciechi.” Il Sud veniva accusato di arretratezza, ma senza analizzare le cause strutturali. Lo Stato preferì reprimere i sintomi (brigantaggio, rivolte, povertà) piuttosto che curare le radici del malessere. Le speranze di giustizia sociale, libertà e progresso civile che avevano animato le adesioni popolari al progetto unitario si dissolsero rapidamente. La retorica dell’unità venne messa in crisi da una realtà fatta di diseguaglianze e marginalizzazione. Questa disillusione costituì il terreno fertile per l’emigrazione di massa, per l’indifferenza civica, e per l’affermarsi di sistemi clientelari e mafiosi. La questione meridionale, nata allora, è ancora oggi uno dei nodi irrisolti dell’Italia contemporanea.

Conclusione

Il Mezzogiorno ha vissuto il Risorgimento e l’Unità d’Italia come un processo ambivalente: una promessa di riscatto che si è trasformata in una lunga stagione di incomprensioni e repressioni. Lontano dall’essere una mera appendice del progetto nazionale, il Sud fu campo di battaglia, laboratorio politico, e specchio delle contraddizioni dell’Italia unita. Le rivolte popolari, il brigantaggio, la delusione delle masse contadine, e l’ambiguità delle élite locali raccontano una storia che sfida la narrazione ufficiale. Comprendere questi eventi significa restituire complessità alla storia d’Italia e gettare le basi per una riflessione più onesta sulle sue fragilità. “Non c’è nazione senza giustizia,” ammoniva Francesco Saverio Nitti, e la giustizia storica comincia dal riconoscimento della memoria negata.