Le leggi razziali del 1938: la vergogna nella storia dell’Italia moderna

Introduzione

Il 1938 rappresenta una frattura profonda nella storia dell’Italia contemporanea. In quell’anno, il regime fascista emanò una serie di decreti conosciuti come “leggi razziali”, che sancirono l’esclusione degli ebrei dalla vita pubblica, sociale, economica e culturale del Paese. Fu una decisione imposta dall’alto, senza dibattito, con una rapidità che colpì cittadini italiani che, fino ad allora, si erano sentiti parte integrante della nazione. Il popolo ebraico fu marchiato come “razza diversa” e soggetto a discriminazioni sistematiche. A più di ottant’anni di distanza, quelle norme restano il simbolo di un tradimento morale e civile, perpetrato dallo Stato nei confronti di una minoranza innocente. Come ha scritto Primo Levi: “È avvenuto, quindi può accadere di nuovo.” Ricostruire gli eventi del 1938 non significa solo ricordare, ma assumersi la responsabilità collettiva di comprendere come l’Italia poté accettare — in larga parte senza proteste — l’introduzione di norme così disumane.

L’Italia prima del 1938: integrazione e identità ebraica

Prima del 1938, la comunità ebraica italiana era pienamente integrata nella società. I circa 47.000 ebrei italiani erano presenti in tutte le sfere: intellettuali, imprenditori, funzionari pubblici, medici, militari, artisti. Molti avevano partecipato al Risorgimento, combattuto nella Prima Guerra Mondiale e abbracciato l’identità nazionale. Personalità come il matematico Vito Volterra, il fisico Bruno Pontecorvo, lo scrittore Italo Svevo e il compositore Mario Castelnuovo-Tedesco testimoniano il contributo ebraico alla cultura italiana. Non mancarono neppure ebrei tra i fondatori del Partito Fascista, come Aldo Finzi e Ettore Ovazza, convinti che il fascismo non avrebbe mai adottato una politica antisemita. La presenza ebraica era considerata normale: le sinagoghe erano frequentate senza timori, le scuole aperte a tutti. Il censimento del 1931 non identificava religioni come criterio discriminante. Questa condizione rende ancora più sconcertante la svolta del 1938: in pochi mesi, un’intera popolazione fu privata di diritti e dignità. Fu un tradimento silenzioso, consumato con l’efficienza burocratica e l’assenza di empatia.

L’alleanza con la Germania nazista e il razzismo di Stato

La svolta razziale del fascismo fu influenzata, in modo decisivo, dall’alleanza sempre più stretta con la Germania di Hitler. Dopo la guerra d’Etiopia e le sanzioni della Società delle Nazioni, l’Italia fascista cercò il sostegno del Reich, abbracciando progressivamente i capisaldi ideologici del nazismo, incluso l’antisemitismo. Se fino al 1936 Mussolini aveva dichiarato che “in Italia l’antisemitismo non esiste”, già nel 1937 iniziarono a circolare pubblicazioni pseudoscientifiche sulla “razza ariana”. Il 14 luglio 1938 venne pubblicato il Manifesto della razza, redatto da dieci scienziati compiacenti, che affermava: “Gli ebrei non appartengono alla razza italiana.” Questo testo, pubblicato sul “Giornale d’Italia” e poi su “La difesa della razza”, aprì la strada ai decreti legislativi. Il regime adottò un linguaggio pseudoscientifico per giustificare la discriminazione, cercando di presentare la persecuzione come “necessaria per preservare la purezza della nazione”. Era l’introduzione ufficiale del razzismo di Stato, che trasformava cittadini italiani in paria. Come dichiarò Benito Mussolini nel suo discorso a Trieste del 18 settembre 1938: “L’Italia è ariana.”

Le leggi razziali: il contenuto dei provvedimenti del 1938

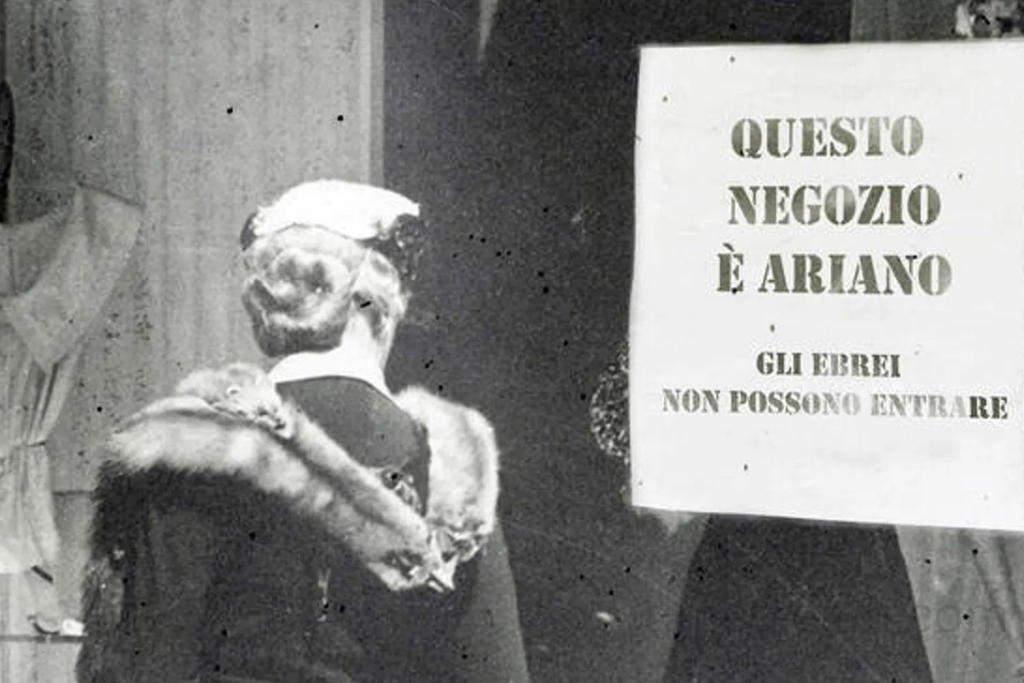

Tra settembre e novembre del 1938 furono emanati una serie di decreti che formarono l’impianto legislativo delle leggi razziali. Il Regio Decreto n. 1390 del 5 settembre vietava l’accesso degli studenti ebrei a tutte le scuole pubbliche. Il Regio Decreto n. 1728 del 17 novembre proibiva i matrimoni “misti” tra cittadini italiani ebrei e “ariani”. I cittadini ebrei vennero esclusi dall’insegnamento, dalla pubblica amministrazione, dalle professioni liberali, dall’esercito. Furono espulsi gli ebrei stranieri residenti in Italia, anche se presenti da decenni. Le università licenziarono decine di professori illustri: tra loro, il matematico Tullio Levi-Civita e l’anatomista Giuseppe Levi. Furono cancellati dal mondo editoriale scrittori, traduttori, artisti. Alle comunità ebraiche fu imposto un registro con nomi, cognomi, beni posseduti. In pochi mesi, gli ebrei italiani passarono dall’essere pienamente cittadini a “stranieri in patria”. Le leggi furono applicate con scrupolo e zelo, grazie alla collaborazione dell’amministrazione, delle scuole, delle università. La società civile restò in gran parte silente, o peggio, complice.

La reazione della popolazione: indifferenza, paura e complicità

La risposta della società italiana alle leggi razziali fu, nel complesso, tiepida. Pochi furono gli episodi di dissenso pubblico, ancor meno i gesti di solidarietà aperta. L’atteggiamento predominante fu quello dell’indifferenza, alimentata dalla propaganda fascista, dalla paura della repressione e dal conformismo. Le voci critiche furono isolate: Benedetto Croce protestò privatamente, Piero Calamandrei scrisse articoli allusivi, ma la stampa fu totalmente allineata. Le famiglie ebree si trovarono improvvisamente isolate, guardate con sospetto, abbandonate dai vicini, talvolta denunciate. Le università licenziarono docenti illustri senza resistenze. Come raccontò Primo Levi: “Fummo tagliati fuori come un ramo malato, ma nessuno si domandò se fossimo davvero noi il male.” Il fascismo aveva costruito negli anni un clima culturale di obbedienza e omologazione, in cui il diverso era visto come pericolo. La paura rese ciechi molti, l’opportunismo rese complici altri. Questo silenzio collettivo peserà sulla coscienza nazionale per decenni.

Le conseguenze: persecuzione, deportazioni e memoria

Le leggi razziali del 1938 rappresentarono il primo passo verso la persecuzione e la Shoah italiana. Dal 1938 al 1943, gli ebrei italiani vissero sotto un regime di segregazione legale, esclusi da lavoro, studio, cultura. Dopo l’8 settembre 1943, con la nascita della Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione nazista del Centro-Nord, iniziò la fase più tragica: la deportazione nei campi di sterminio. Circa 8.000 ebrei italiani furono arrestati e deportati, la maggior parte ad Auschwitz. Solo in pochi tornarono. Il silenzio delle istituzioni proseguì anche nel dopoguerra: per molti anni, le leggi razziali furono ignorate nei programmi scolastici, minimizzate nella narrazione ufficiale. Solo negli ultimi decenni, grazie al lavoro degli storici, delle associazioni e dei sopravvissuti, è iniziato un percorso di consapevolezza. La Giornata della Memoria del 27 gennaio, istituita nel 2000, ha contribuito a restituire dignità alle vittime e a far luce su quella pagina oscura. Ma la memoria resta un dovere fragile, che va continuamente coltivato e protetto.

Conclusione

Le leggi razziali del 1938 segnano uno dei punti più bassi della storia italiana. In nome di un’ideologia disumana, lo Stato italiano decise di tradire una parte dei suoi cittadini, privandoli di diritti, lavoro, dignità, libertà. La complicità delle istituzioni, il silenzio della società, il fervore della burocrazia rendono ancora più drammatica quella scelta. Ricordare oggi le leggi razziali non è solo un atto di omaggio alle vittime, ma un esercizio di responsabilità civica. Come scrisse Hannah Arendt: “Il male più grande è quello compiuto da persone comuni che non pensano.” Per questo la memoria storica deve rimanere viva: per evitare che l’ignoranza, la paura o il fanatismo ci conducano ancora una volta all’abisso.