Italia nel Dopoguerra: tra ricostruzione, crisi economica e rinascita

Introduzione

Il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale rappresenta una fase cruciale nella storia dell’Italia. Devastata dai bombardamenti, segnata dalla caduta del regime fascista e attraversata da profonde fratture sociali, l’Italia del dopoguerra si trovò davanti a una sfida imponente: ricostruire un Paese distrutto e riscrivere la propria identità nazionale. Questo periodo, compreso tra il 1945 e gli anni Sessanta, fu caratterizzato da una rapida trasformazione politica, economica e culturale. Si assistette alla nascita della Repubblica, all’approvazione della Costituzione, alla riforma agraria e al boom economico, ma anche a momenti di crisi, disuguaglianze e tensioni sociali. In questo articolo, analizzeremo in profondità i diversi aspetti della ricostruzione italiana, mettendo in luce come il Paese seppe risollevarsi da uno dei momenti più bui della sua storia.

La caduta del fascismo e la transizione verso la Repubblica

Con la caduta del regime fascista nel 1943 e la fine del conflitto nel 1945, l’Italia entrò in un periodo di grande incertezza politica. Il vuoto lasciato da Mussolini aprì la strada a una transizione istituzionale segnata dal Referendum del 2 giugno 1946, in cui gli italiani scelsero la Repubblica al posto della Monarchia. Questo passaggio fu tutt’altro che semplice. Le ferite lasciate dalla guerra civile tra fascisti e partigiani, le tensioni tra nord e sud, e l’influenza delle potenze alleate resero il processo complesso e carico di tensioni.

La nascita della Repubblica Italiana rappresentò comunque un nuovo inizio. Con la Costituzione del 1948, l’Italia sancì i principi fondanti di democrazia, libertà e giustizia sociale. Come scrisse il giurista Piero Calamandrei: “La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta. Sta ferma finché non ci si muove.” In quegli anni, fu la volontà collettiva del popolo italiano a dare sostanza a quel “pezzo di carta”, iniziando una lunga e faticosa ricostruzione istituzionale.

La ricostruzione fisica e infrastrutturale del Paese

Dopo il conflitto, l’Italia appariva in macerie: città distrutte, ponti abbattuti, ferrovie interrotte, fabbriche inutilizzabili. La ricostruzione materiale del Paese fu una priorità assoluta. Il Piano Marshall, varato dagli Stati Uniti nel 1948, rappresentò una risorsa fondamentale per la ripresa economica italiana. L’Italia ricevette circa 1,5 miliardi di dollari, che permisero la riattivazione dell’apparato industriale e la realizzazione di importanti opere pubbliche.

In quegli anni si investì fortemente nella modernizzazione delle infrastrutture: autostrade, centrali elettriche, acquedotti e scuole. Le città devastate vennero pian piano ricostruite, spesso seguendo nuovi piani urbanistici più funzionali. Come dichiarò Alcide De Gasperi, allora presidente del Consiglio: “La democrazia non si difende con le parole, ma costruendo case, fabbriche, strade e lavoro.” E infatti, la ricostruzione materiale fu il primo passo verso il riscatto sociale e la coesione nazionale.

Le trasformazioni economiche: dalla crisi alla crescita

Il passaggio da un’economia di guerra a un’economia di pace fu traumatico. L’Italia dovette affrontare inflazione, disoccupazione, scarsità di beni e una profonda crisi agricola. Tuttavia, già a partire dai primi anni Cinquanta, grazie alle politiche di liberalizzazione e all’azione di grandi aziende come Fiat, Olivetti ed ENI, l’economia italiana iniziò a crescere rapidamente.

Fu l’inizio del cosiddetto “miracolo economico”, che tra il 1958 e il 1963 vide il PIL crescere a ritmi straordinari, trainato da industria, esportazioni e consumi interni. L’Italia divenne una delle potenze industriali del mondo. Aumentò il tenore di vita, migliorarono le condizioni lavorative e si diffuse una nuova cultura del benessere. Come scrisse l’economista Paolo Sylos Labini: “Il miracolo economico non fu un evento magico, ma il frutto di politiche razionali, investimenti lungimiranti e sacrifici collettivi.”

Le tensioni sociali e la questione meridionale

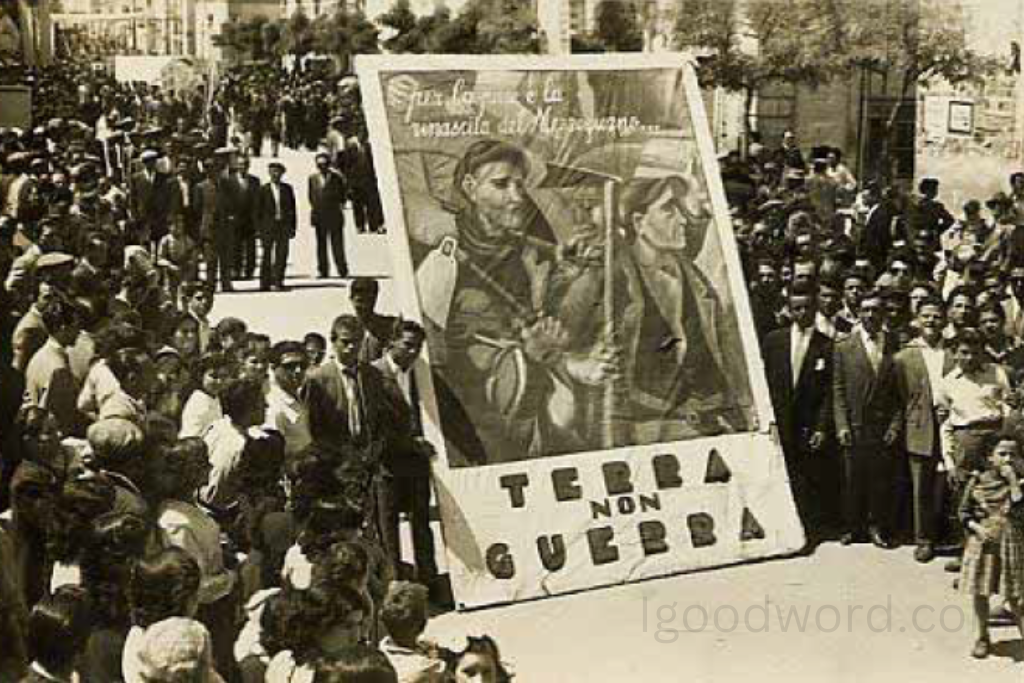

Nonostante i successi economici, il dopoguerra italiano fu segnato anche da profonde disuguaglianze. Il Sud restava arretrato rispetto al Nord industrializzato, con alti tassi di analfabetismo, povertà e disoccupazione. La cosiddetta “questione meridionale” riemerse con forza, rendendo evidente la necessità di un intervento pubblico straordinario.

Lo Stato rispose con la creazione della Cassa per il Mezzogiorno nel 1950, che doveva finanziare infrastrutture e sviluppo industriale nel Sud. Tuttavia, i risultati furono altalenanti, spesso ostacolati da corruzione, inefficienze e clientelismo. Molti meridionali furono costretti a emigrare, sia verso il Nord Italia sia all’estero, in cerca di lavoro e dignità. Come testimonia un emigrante in una lettera dell’epoca: “Lavoro da mattina a sera in Germania, ma qui almeno si mangia ogni giorno.” Le migrazioni di massa modificarono il volto del Paese, accentuando lo squilibrio territoriale ma anche favorendo una certa modernizzazione.

Il ruolo dei partiti e la stabilizzazione politica

La politica del dopoguerra fu dominata dalla Democrazia Cristiana, che governò quasi ininterrottamente fino agli anni Ottanta. La DC seppe costruire un’alleanza tra mondo cattolico, imprese e classi medie, garantendo stabilità in un contesto segnato dalla Guerra Fredda e dalla forte presenza del Partito Comunista Italiano.

Il PCI, pur rimanendo all’opposizione, ebbe un ruolo importante nella società italiana, promuovendo diritti dei lavoratori, alfabetizzazione e cultura popolare. La dialettica tra DC e PCI fu il cuore della politica italiana del tempo. Come affermò Enrico Berlinguer: “La democrazia si rafforza con il pluralismo e il confronto, non con l’omologazione.” Furono anni di partecipazione politica intensa, di sindacalismo attivo, di fermento culturale e sociale, che rafforzarono le basi della democrazia italiana.

Il boom demografico e la rivoluzione culturale

Negli anni Cinquanta e Sessanta l’Italia visse un vero e proprio boom demografico. La crescita della popolazione, insieme all’urbanizzazione e all’aumento del reddito, trasformò radicalmente la società italiana. Nacque una nuova classe media, si diffusero l’automobile, la televisione, gli elettrodomestici. Cambiarono i consumi, le abitudini, le relazioni familiari.

Anche la cultura cambiò. Il cinema neorealista raccontava con crudezza le ferite della guerra, mentre i grandi romanzi di Pavese, Moravia e Ginzburg esploravano le trasformazioni interiori degli italiani. La scuola diventò accessibile a fasce più ampie della popolazione, e la partecipazione femminile alla vita pubblica cominciò a crescere. Come scrisse Pier Paolo Pasolini: “La modernità ha portato benessere, ma anche l’omologazione. Il popolo ha perso la sua lingua, la sua diversità, la sua anima.” La crescita materiale fu accompagnata da tensioni ideologiche, conflitti interni e un senso crescente di disorientamento culturale.

Conclusione

L’Italia del dopoguerra è la storia di un Paese che, uscito distrutto da una dittatura e da un conflitto mondiale, seppe reinventarsi. La transizione alla Repubblica, la ricostruzione economica, le trasformazioni sociali e culturali furono frutto di una straordinaria capacità collettiva di resilienza. Tuttavia, questo processo fu tutt’altro che lineare: disuguaglianze, tensioni politiche e sfide territoriali continuarono a minacciare la stabilità del Paese.

L’esperienza del dopoguerra ci ricorda quanto sia importante investire nella democrazia, nella solidarietà e nella giustizia sociale. È una lezione attuale ancora oggi, in tempi di crisi globale e sfide ambientali. Come scrisse Giorgio La Pira: “La ricostruzione materiale è nulla se non si accompagna a una rinascita morale.” E forse proprio in questo equilibrio tra ricostruzione fisica e rigenerazione etica si trova il segreto della rinascita italiana.