Gli anni di piombo in Italia: terrorismo, violenza e crisi istituzionale

Introduzione

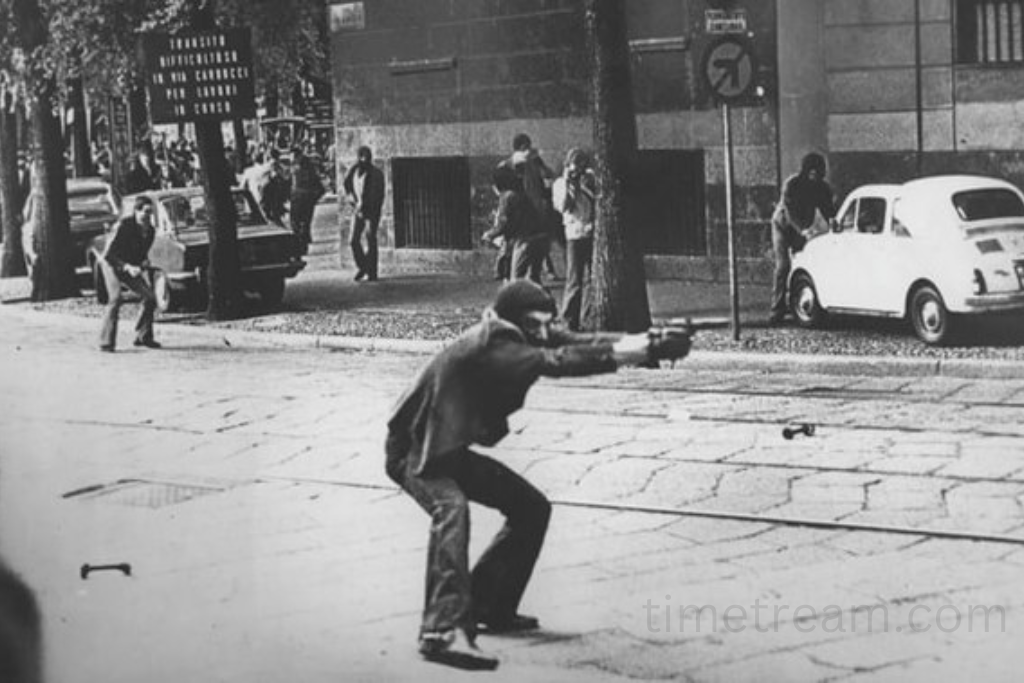

Gli anni di piombo rappresentano una delle stagioni più buie e complesse della storia italiana del Novecento. Compresi tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta, furono caratterizzati da un’escalation di violenza politica, attentati, rapimenti e omicidi ad opera di gruppi terroristici sia di estrema sinistra che di estrema destra. Le istituzioni democratiche furono messe a dura prova, così come la coesione sociale del Paese. Questo periodo – definito “di piombo” per il numero impressionante di proiettili sparati – fu segnato da paure collettive, tentativi di eversione dell’ordine democratico e una risposta dello Stato spesso ambivalente. Questo blog esplora in profondità le origini, le dinamiche, le principali formazioni armate, le vittime e l’eredità lasciata da quella tragica fase della storia italiana.

Le origini della violenza politica: tra contestazione e radicalizzazione

La genesi degli anni di piombo è strettamente legata all’ondata di mobilitazioni giovanili e studentesche del Sessantotto. Tuttavia, una parte del movimento – delusa dall’inefficacia delle manifestazioni pacifiche – si radicalizzò in forme clandestine e armate. Le tensioni internazionali, la guerra in Vietnam, la repressione delle proteste a Praga e la dittatura dei Colonnelli in Grecia alimentarono l’idea, tra alcuni militanti, che fosse necessario ricorrere alla lotta armata per abbattere il sistema capitalistico. Nello stesso tempo, gruppi neofascisti cercarono di destabilizzare l’ordine pubblico con attentati mirati per provocare una svolta autoritaria. In questo scenario polarizzato, “la democrazia appariva fragile, sotto attacco su entrambi i fronti,” come ha sottolineato lo storico Miguel Gotor. L’Italia era diventata un laboratorio instabile, sospeso tra rivoluzione e repressione.

Le Brigate Rosse e il terrorismo di sinistra

Le Brigate Rosse (BR) furono il gruppo armato più noto e temuto della sinistra eversiva italiana. Fondate nel 1970 da Renato Curcio, Margherita Cagol e altri attivisti, le BR si proponevano di colpire il “cuore dello Stato” e costruire una lotta armata comunista. Iniziarono con sabotaggi e sequestri, passando poi ad azioni omicide. Il culmine della loro attività fu il rapimento e l’assassinio del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, nel 1978. Dopo 55 giorni di prigionia, Moro fu trovato morto in una Renault 4 rossa a Roma, un evento che scosse profondamente il Paese. “Colpire uno per educarne cento,” era lo slogan delle BR, tratto da Mao Tse-tung. Oltre a Moro, le BR uccisero magistrati, giornalisti, imprenditori, come Guido Rossa e Vittorio Bachelet. La loro azione contribuì a creare un clima di paura e paralisi istituzionale, minando la fiducia nella democrazia.

La strategia della tensione: il terrorismo nero e le stragi

Se il terrorismo rosso agiva in nome della rivoluzione proletaria, quello nero, di matrice neofascista, mirava alla destabilizzazione tramite il terrore indiscriminato. Le stragi di Piazza Fontana (Milano, 1969), Piazza della Loggia (Brescia, 1974) e della Stazione di Bologna (1980) rappresentano i momenti più drammatici di questa strategia. Tali attacchi causarono decine di morti e centinaia di feriti, colpendo civili inermi. Dietro questi atti si celava, secondo molti storici e magistrati, una “strategia della tensione” finalizzata a creare disordine per giustificare derive autoritarie. Le inchieste rivelarono collegamenti tra gruppi neofascisti come Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale e settori deviati dei servizi segreti. “Una democrazia può sopravvivere a tutto, tranne alla verità nascosta,” scrisse il magistrato Gherardo Colombo. Il terrorismo nero fu meno visibile ma altrettanto letale, e spesso protetto da complicità istituzionali.

Le risposte dello Stato: repressione, leggi speciali e ambiguità

Di fronte alla minaccia terroristica, lo Stato italiano reagì in modo articolato, ma non privo di ambiguità. Furono varate leggi straordinarie come la Legge Reale del 1975 e la Legge Cossiga del 1979, che rafforzavano i poteri delle forze dell’ordine e introducevano misure preventive contro il terrorismo. Contemporaneamente, si rafforzarono i corpi specializzati come il Nucleo Speciale Antiterrorismo dei Carabinieri. Tuttavia, molti criticarono l’uso eccessivo della repressione e la scarsa trasparenza nei procedimenti giudiziari. Inoltre, l’emergere della “legge sui pentiti” contribuì alla disgregazione delle BR, ma sollevò interrogativi etici. La questione delle complicità statali, specialmente nei casi di terrorismo nero, restò irrisolta. “Lo Stato sembrava combattere il terrorismo con una mano mentre con l’altra lo copriva,” dichiarò l’ex giudice Ferdinando Imposimato. Queste ambiguità hanno segnato in modo profondo la fiducia nelle istituzioni democratiche.

Il ruolo dei media e la narrazione del terrore

Durante gli anni di piombo, i media italiani giocarono un ruolo fondamentale nella costruzione della percezione pubblica della violenza. I quotidiani, le televisioni e le radio spesso enfatizzavano i fatti di sangue, contribuendo alla diffusione di un clima di paura. I titoli urlati, le foto cruente e le narrazioni sensazionalistiche resero il terrorismo una presenza costante nelle case degli italiani. Alcuni giornalisti, però, cercarono di mantenere un approccio critico e analitico: tra questi, Enzo Biagi e Giorgio Bocca, che denunciavano non solo i terroristi ma anche le responsabilità dello Stato. Le BR, consapevoli dell’importanza della comunicazione, usavano comunicati stampati per rivendicare le azioni, scritti in uno stile pseudo-giuridico che dava legittimità apparente alle loro violenze. “Controllare il messaggio era parte della lotta armata,” osservò il sociologo Alberto Abruzzese. In questo scenario, l’informazione divenne un campo di battaglia parallelo.

Le vittime dimenticate e la memoria collettiva

Tra le pieghe della violenza, spesso si dimenticano le vittime innocenti: magistrati, giornalisti, professori, sindacalisti, poliziotti, carabinieri e semplici cittadini. Uomini e donne che pagarono con la vita un impegno civile o che si trovarono nel posto sbagliato al momento sbagliato. Le famiglie delle vittime hanno spesso dovuto lottare per ottenere verità e giustizia. Le commemorazioni ufficiali, i monumenti e le intitolazioni di strade rappresentano tentativi di mantenere viva la memoria, ma resta ancora molto da fare. “Il nostro dolore non è un capitolo chiuso,” disse Manlio Milani, sopravvissuto alla strage di Brescia. La memoria degli anni di piombo è frammentata, segnata da divisioni ideologiche e da una rimozione collettiva che impedisce una piena elaborazione del trauma nazionale. Riconoscere tutte le vittime è un atto di civiltà e di maturità democratica.

Conclusione

Gli anni di piombo furono una ferita profonda nella storia della Repubblica Italiana. Un periodo in cui il Paese si trovò a un passo dall’abisso, stretto tra la minaccia dell’eversione e le ambiguità delle istituzioni. Tuttavia, da quella stagione drammatica emerse anche una nuova consapevolezza democratica, fatta di lotta civile, partecipazione e riforme. Oggi, ricordare quegli anni non significa solo raccontare il dolore e la violenza, ma anche trarre insegnamento dalla storia. Come disse il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Il ricordo degli anni di piombo deve rafforzare il nostro impegno per una democrazia viva, trasparente e inclusiva.”