Sessantotto in Italia: movimenti di protesta, cultura e rivoluzione sociale

Introduzione

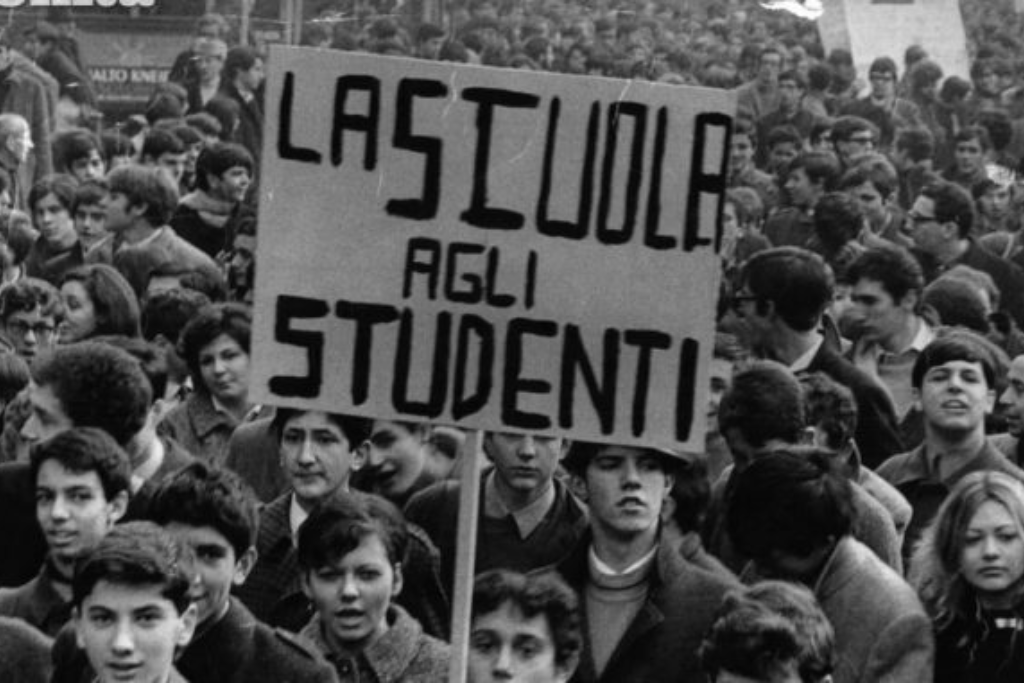

Il Sessantotto non fu solo un anno, ma un intero movimento simbolico che sconvolse l’Italia e il mondo. Esso rappresentò la ribellione di una generazione contro le autorità tradizionali, le strutture sociali rigide, l’autoritarismo familiare e lo status quo politico. In Italia, fu un’esplosione di fermenti giovanili, contestazioni studentesche, richieste di riforme universitarie e rivendicazioni culturali. Questo blog analizza il Sessantotto italiano in profondità, esplorando i principali movimenti di protesta, l’impatto culturale e i cambiamenti sociali duraturi che ha lasciato nella storia del Paese.

La scintilla nelle università: come iniziò la contestazione studentesca

Il movimento del Sessantotto in Italia prese vita principalmente nei corridoi delle università. Il sistema universitario italiano dell’epoca era elitario, autoritario e poco accessibile a una generazione che cresceva con nuove esigenze. Il primo focolaio si accese nel 1967 a Trento e poi a Torino, con studenti che chiedevano riforme strutturali, maggiore partecipazione alle decisioni accademiche e un’istruzione più moderna e inclusiva. Da lì si estese rapidamente a Roma, Milano e Pisa. La “Battaglia di Valle Giulia” del 1º marzo 1968 fu uno dei momenti simbolici della protesta: centinaia di studenti si scontrarono con la polizia per l’occupazione della Facoltà di Architettura. “Volevamo distruggere il vecchio per costruire il nuovo,” disse uno dei leader studenteschi, Mario Capanna. La contestazione non si limitava alle aule: metteva in discussione l’intera società.

La contestazione operaia e l’autunno caldo: l’unione fra studenti e lavoratori

Il Sessantotto italiano non rimase confinato agli ambienti universitari. L’anno successivo, il 1969, fu teatro di un fenomeno senza precedenti: l’“autunno caldo”. Le proteste operaie si intensificarono, specialmente nelle grandi fabbriche del nord Italia come la FIAT a Torino. Operai e studenti iniziarono a dialogare, unendo le loro battaglie contro il sistema capitalistico e per la giustizia sociale. “La classe operaia non ha solo bisogno di salari migliori, ma di dignità,” si leggeva in uno dei volantini distribuiti durante gli scioperi. Il coordinamento fra giovani universitari e lavoratori industriali segnò un momento epocale di convergenza, portando a rivendicazioni comuni per migliori condizioni lavorative, una democrazia più autentica e un rifiuto delle gerarchie autoritarie.

L’impatto culturale: arte, musica, editoria e controcultura

Il Sessantotto portò con sé un’ondata di trasformazioni culturali che ancora oggi si riflettono nella società italiana. Nasceva una “contro-cultura” che sfidava l’omologazione borghese: si affermavano nuove forme di espressione artistica, musica di protesta, cinema d’autore e pubblicazioni alternative. Le canzoni di Fabrizio De André, i testi di Pier Paolo Pasolini e i fumetti della rivista “Linus” rappresentavano strumenti di critica e cambiamento. L’editoria underground pubblicava pamphlet, riviste militanti e saggi filosofici. “La cultura non deve più essere appannaggio di pochi intellettuali, ma bene collettivo,” affermava Umberto Eco. Le librerie alternative divennero punti d’incontro. Si sperimentavano forme teatrali nuove, come il “teatro povero” di Dario Fo, in cui l’arte era al servizio della denuncia sociale.

Il ruolo delle donne: nascita del femminismo moderno

Il Sessantotto fu anche l’innesco di una rivoluzione femminile. Per la prima volta in Italia, le donne non solo partecipavano alle proteste, ma ne diventavano protagoniste. Dalle rivendicazioni sull’aborto alla richiesta di parità salariale, il movimento femminista nacque proprio in quel contesto. Nomi come Carla Lonzi, autrice di “Sputiamo su Hegel”, segnarono un punto di svolta nella teoria e nella pratica del pensiero femminista italiano. Le donne denunciarono anche il sessismo interno alla sinistra rivoluzionaria, affermando l’autonomia del loro movimento. “La liberazione delle donne non è un’appendice della rivoluzione: è la rivoluzione stessa,” affermavano i collettivi femministi romani. Si formarono i primi consultori, si creò una nuova coscienza collettiva e si ruppe il silenzio su temi come la violenza domestica e i diritti riproduttivi.

I limiti del movimento e la sua radicalizzazione

Nonostante la spinta ideale, il movimento del Sessantotto italiano conobbe anche profonde contraddizioni. Alcune frange si radicalizzarono fino a sfociare nella lotta armata, come avvenne con la nascita delle Brigate Rosse negli anni successivi. La frammentazione interna tra gruppi marxisti, maoisti, anarchici e cattolici progressisti portò a una dispersione di energie. “Ciò che era iniziato come un sogno collettivo finì in un incubo di violenza,” scrisse lo storico Guido Crainz. Inoltre, molte delle riforme auspicate – come una scuola veramente inclusiva e un’università democratica – rimasero incompiute. Il riflusso iniziò negli anni ’70, ma il dibattito culturale e il lascito di quel periodo continuano a influenzare la società contemporanea.

Eredità e memoria del Sessantotto oggi

A distanza di oltre cinquant’anni, il Sessantotto italiano continua a essere oggetto di studio, dibattito e rivisitazione. Le idee di emancipazione, giustizia sociale e partecipazione attiva alla vita pubblica restano centrali. L’università italiana ha subito molte riforme, e l’influenza delle lotte studentesche si avverte ancora nelle proteste più recenti. Le battaglie femministe si sono evolute in movimenti come “Non una di meno”. Tuttavia, vi è anche una critica diffusa: alcuni accusano quel periodo di aver generato un nichilismo politico o un’eccessiva ideologizzazione. “Il Sessantotto è stato un momento di straordinaria apertura, ma anche di dolorose divisioni,” ha affermato il sociologo Ilvo Diamanti. Comprenderne l’eredità significa fare i conti con ciò che ha reso l’Italia un Paese più libero, ma anche più complesso.

Conclusione

Il Sessantotto italiano ha rappresentato un punto di rottura e insieme di rinascita. Fu una rivoluzione culturale, sociale e politica che coinvolse studenti, operai, intellettuali e soprattutto una generazione decisa a cambiare il mondo. Le sue contraddizioni non ne annullano la portata: la spinta verso una società più giusta, libera e consapevole ha lasciato tracce profonde. Riflettere sul Sessantotto oggi significa interrogarsi sul nostro presente e sulle lotte ancora in corso per l’uguaglianza, l’inclusione e i diritti civili. Come disse Norberto Bobbio: “La democrazia non è mai conquistata una volta per tutte: è un cammino continuo. E il Sessantotto fu un passo importante.”